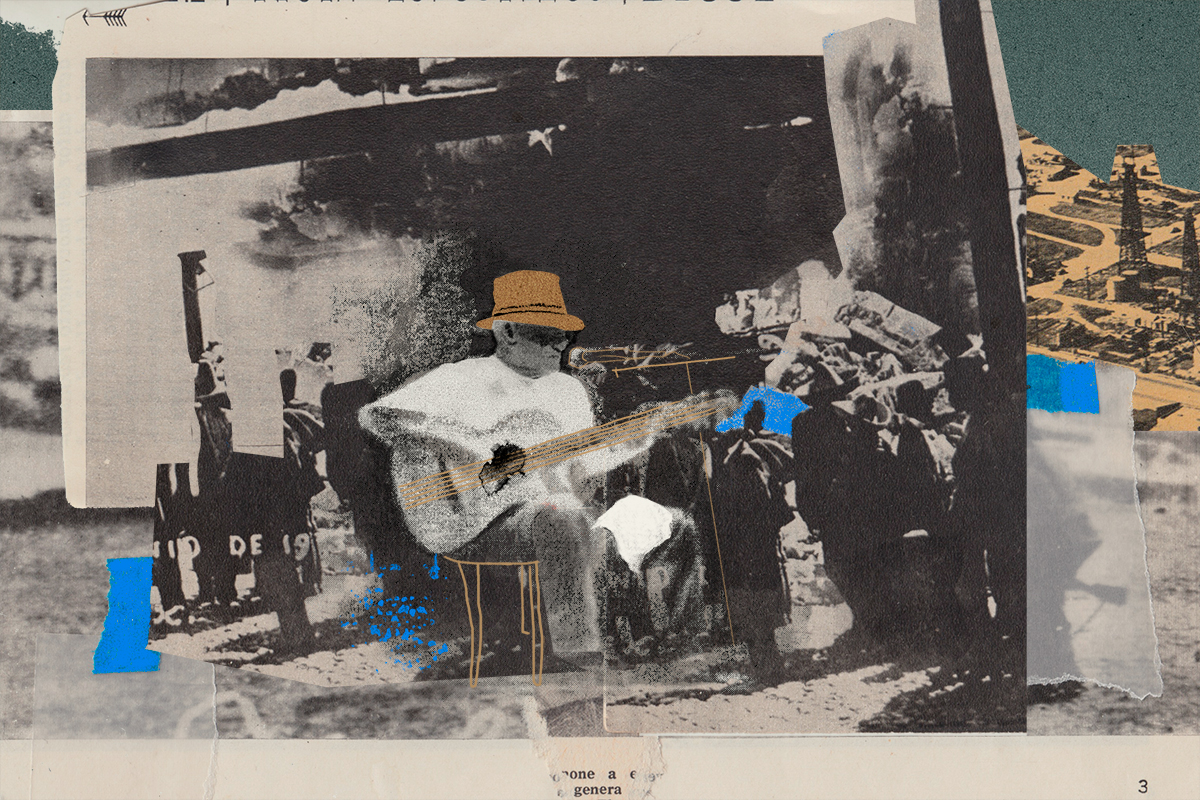

León Chávez Texeiro tiene 88 años. Las nuevas generaciones no saben mucho de él, pero quizá es uno de los cantautores mexicanos más comprometidos con el cambio social.

Artista plástico, participó en el movimiento estudiantil del 68, documentando y tomando fotografías, pero también cantando en los mercados, en las calles, en las fábricas, en las plazas públicas. Su militancia, que después trasladó a un partido político semiclandestino, hizo que los espías del régimen priista lo siguieran y que sus andanzas quedaran registradas en fichas de la temible Dirección Federal de Seguridad que hoy reposan en el Archivo General de la Nación.

León Chávez Teixeiro lee una de las fichas con las cuales los agentes de la Dirección Federal de Seguridad reportaban sus actos públicos. En una dtarjeta amarillenta, resguardada en el Archivo General de la Nación, pueden leerse dos reportes con cinco años de diferencia:

CHÁVEZ TEJEIRO, Léon –o CHÁVEZ TEXEIRO, León

30-Abril-68.–El 28 actual en Tepic, Nay., como cierre del X Congreso de la C.J.M., efectuaron mitin frente al Palacio de Gobierno donde este elemento agradeció al pueblo nayarita su hospitalidad y lanzó ataques a los EUA por su intervención en Vietnam.

23-Jul-73.– Cantante.– El 22 actual en acto conmemorativo de la Revolución Cubana, cantó música de protesta y poesía negra, así como canciones revolucionarias.– El acto fue organizado por el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística.

“¡Ay, cabrón!”, dice León Chávez Teixeiro al leer que fue objetivo de seguimiento durante cinco años. No es la primera vez que ve alguna de estas fichas con su nombre. Alguna vez, Alicia de los Ríos Merino –hija de la guerrillera integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecida desde 1978– le había mostrado una ficha similar en la que los agentes reportaban que León “cantaba contra los patrones”.

“Qué curiosos son estos registros”, dice, casi divertido, de que se refieran a él como un “elemento”, de la gravedad implícita de lanzar acusaciones contra Estados Unidos y de la descripción de su música como “poesía negra”.

Tiene 88 años y una mística cincelada a golpe de canciones emblemáticas y un compromiso político que lo ha alejado de los grandes escenarios. En 1969, después de participar en el movimiento estudiantil de 1968, rechazó tajantemente tocar con su proyecto La Piel en el programa Siempre en Domingo de Raúl Velasco. Prefirió, en cambio, la militancia política y apostar por hacerle canciones a los obreros y sus luchas sindicales, a las cocineras de barrio y a las luchas sociales no partidistas.

Hoy, el compositor del sombrero vive entre México y Gran Bretaña de manera intermitente desde hace casi tres décadas. A sus 88 años, va y viene para visitar a sus hijos en la Ciudad de México que lo vio crecer y a una Inglaterra rural en donde se refugia con su compañera sentimental, la escocesa Felicity Laughton, y sus dos hijos.

Después de pasar una temporada de siete meses en México y presentarse en campamentos zapatistas, foros independientes, en el Sindicato Rupestre y otros lugares discretos, a finales de septiembre de este 2024 regresó a la isla británica. Ahora vive en Uploders, un pequeño pueblo rodeado de laderas verdísimas al sur de la isla, en el condado de Dorset. “Londres es muy caro –dice–. Las ciudades son muy caras. Mejor el campo”.

¿Sospechaste en algún momento que había agentes reportando tus actividades artísticas?

–Es muy loco, ¿no? Te vigilaban porque cantabas. Está cabrón. En el 68, durante el mero movimiento, había un joven que antes de que comenzaran los mítines en Ciudad Universitaria agarraba el micrófono y empezaba a hablar para hacer tiempo mientras llegaban los líderes. Se acercó a mí y nos hicimos amigos… bueno, amigos no: platicábamos. Luego resultó que era parte del equipo de la CIA que estaba infiltrado en el movimiento. Sí llegué a sospechar de él, pero porque siempre había alguna persona que te parecía sospechosa.

Pero no le daba mucha importancia: pensaba que si iban por ti, iban por ti y ya. No había chance de esconderse. Años después milité en un partido clandestino o semiclandestino. Ahí sí sentía que me seguían automóviles. Y tú no sabes si es paranoia hasta que… claro, hubo un momento, en que sí entraron a una casa donde teníamos resguardado a un guerrillero de Chihuahua. Apresaron a 33 compañeros de la organización: los metieron a la cárcel. Los que quedamos fuera tuvimos que luchar para sacarlos. Los apresaron porque, bueno, nosotros no éramos guerrilleros, pero teníamos una relación con los guerrilleros, ¿no?

En esa época habíamos empezado a crear células de trabajo en Petróleos Mexicanos. Y eso era considerado grave. Gravísimo. Un policía famoso, el jefe represivo de la época y de cuyo nombre no quiero acordarme, le dijo a los compañeros que no se anduvieran metiendo con la gallinita de los huevos de oro: el petróleo. Torturaron a algunos e intentaron achacarnos una serie de crímenes, asesinatos, etcétera. Pero salieron todos los compañeros, las compañeras.

«Todo eso nos llevo a hacer una comuna: la Comuna de Sor Juana, en la colonia Santa María la Ribera. Vivíamos varias personas en una casa, Llegamos a ser cinco casas donde vivíamos mujeres, hombres, incluso niños, niñas. la regla es que todo era de todos. El dinero que se conseguía, dependiendo de quién trabajaba, era para todos».

¿Cómo pasaste de la lucha estudiantil a militar en un partido clandestino?

–En el 68 yo tenía una actitud de rebeldía proletaria. Yo no era obrero, pero mi papá era mecánico de diesel y crecí en un barrio de mucha lucha obrera. Pero no tenía yo lecturas teóricas, marxistas, etcétera. Le dábamos al asunto del arte, la música, la poesía. Pero yo era lejano a la universidad. En algún momento, con un grupo de amigos decidí acercarme y me metí a estudiar al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos porque me gustaba el cine. Y de golpe me involucré en el movimiento del 68: un día, en mi primer año, Leobardo López llegó a los salones y nos dijo: “¿Quién se quiere sumar a registrar el movimiento?”. Algunos levantamos la mano. Ahí sí viví una politización directa y muy intensa. Fueron meses de estar oyendo a los líderes hablar todo el tiempo, de interesarme por las discusiones, por las lecturas.

Todo eso nos llevo a hacer una comuna: la Comuna de Sor Juana. En la colonia Santa María la Ribera vivíamos varias personas en una casa, llegamos a ser cinco casas donde vivíamos mujeres, hombres, incluso niños, niñas, donde la regla es que todo era de todos. O sea: mi chamarra era tu chamarra y la chamarra de todos. Nada de que éstas son mis cosas ni nada. Todo el mundo tenía que barrer, lavar platos. El dinero que se conseguía, dependiendo de quién trabajaba, era para todos. Y la actividad era artística, sobre todo.

Las dos principales casas estaban en la colonia Santa María la Ribera: en la calle de Sor Juana y en la calle Santa María. Esto comenzó en el 66, cuando yo tenía 30 años, y se extendió, más o menos, hasta el 71.

En esa comuna también estaba Sergio Valdéz, El Mahareshi –así le decíamos porque estaba en esa onda del yoga–, que era el suplente de Leobardo López en el Consejo General de Huelga. Yo era algo así como el suplente del suplente. Nos tocó estar en todos los lugares sacando fotografías y filmando. Eso para mí fue muy fuerte: una politización por la vida misma. A Sergio le tocó la entrada del Ejército a Ciudad Universitaria, lo metieron a la cárcel un tiempo. Nos tocó el desalojo del Zócalo, con bayoneta y tanques. Todo. A Tlatelolco, el 2 de octubre, llegamos tarde porque no tuvimos mucha confianza en la convocatoria.

Después de lo que ocurrió seguimos un tiempo en La Comuna. Pero un compañero y primo mío, menor que yo, Jaime Acosta Teixeiro, quién sabe cómo, pero ya había entrado a una organización: el Partido Mexicano del Proletariado de la Línea Espartaquista, donde estaba Revueltas y demás. Mi primo nos invitó a participar. Era un momento combativo. Tras el 2 de octubre, el movimiento estudiantil de 1968 se regó por toda la República. Se fue a otros lugares a nutrir otros movimientos. Los que quedaron en la Ciudad de México entraron en luchas obreras, inquilinarias o de toma de tierras. Otros se fueron a Monterrey o al sur. El movimiento estudiantil no se acabó con el 68: se diseminó.

La Comuna de Sor Juana también se fragmenta a partir de eso. En la Comuna también participaba Álvaro Guzmán, con quien hice varias canciones; en ese entonces teníamos un grupo: La Piel. Gracias a mi militancia y a lo que ocurrió con Siempre en Domingo es que se rompe La Piel. “Estás loco”, me dice él cuando le digo que voy a entrar al partido. Él se queda en la Comuna y yo decido entrar al Partido Espartaquista.

Tu padre viene de la Revolución, de los Batallones Rojos de la Casa del Obrero Mundial. ¿Cómo fue crecer en esa ciudad construida todavía por obreros y anarcosindicalistas?

Yo nací en la Guerrero. Tenía unos meses cuando mi padre nos llevo al barrio de Plutarco Elías Calles: ese es un barrio muy interesante porque es un proyecto para casas de obreros. Todas las casas eran iguales, excepto las de los militares, que eran de dos pisos. Estaba cerca el Casco de Santo Tomás y era un plan como del laborismo británico: zonas especiales para trabajadores. Hay pocas colonias así en la Ciudad de México, dos nomás. Y era un barrio hermoso. Yo fui tremendamente feliz: éramos todavía pocos habitantes en la ciudad, pero estábamos en la orilla. Tacuba y Popotla eran considerados pueblos. A pesar de la rivalidad y los chismes, peleas de barrios contra barrios, era una vida comunitaria.

Para mí fue adorable la ciudad, sobre todo porque la recorríamos de un lugar a otro, de orilla a orilla. El andar era importante en ese entonces. Caminar era parte del placer de la ciudad. Y esa era la onda con los cuates: caminar la ciudad entera, observar a la gente. No importaba hacer tres cuartos de hora para llegar a la escuela porque caminar significaba placer.

El primer cambio que sufrió mi generación, o al menos el que más nos dolió, fue cuando se hicieron los ejes viales. En la Santa María la Ribera hicieron el primero. El Eje 1 Alzate partió un barrio en dos. Eran los ochenta y comenzamos a ver cómo la ciudad crecía y pues, sí, teníamos este placer masoquista, loco, de ver la ciudad crecer de manera terrible pero, al mismo tiempo, viviéndola de manera tremendamente placentera. Pero el eje vial fue otra cosa: vimos cómo tiraban las casas, cómo se le daba prioridad al automóvil por encima del peatón, a la máquina por encima del humano. Y todo lo que eso implicaba.

«Nunca viví de la música. Siempre fui un asalariado. Trabajé en una fábrica. Después hice diseño para publicidad. También fui vendedor de veladoras. Fui empleado en la librería Porrúa. Viví de esto, de lo otro. Pero la militancia no se cobra. Para mí cantar era una militancia».

¿Cuándo llegó la guitarra a tu vida?

–Mi padre y mi hermano tocaban la guitarra y cantaban. Había mucha música en mi casa, sobre todo de mi padre: boleros, tangos, rancheras, son veracruzano… La guitarra que empiezo a tocar es la de mi hermano, que era de mi papá. Nunca aprendí a tocarla: me aprendí dos o tres acordes, algunas pisaditas. Fui bastante perezoso con eso. En La Comuna el verdadero guitarrista era Álvaro, él es de la Peralvillo y aprendió a tocar mariachi de oreja y se clavó con los tríos: tocaba de Los Panchos, los Tres Reyes; llegó a tocar en carpas, estos teatros callejeros que se armaban.

Después llegó Elvis Presley y nos movió la cabeza a muchos. Cuando llegó y se impuso toda la industria gabacha y británica de la música, nos impactó. Porque era un sonido que sentíamos más urbano, cercano. El bolero era algo urbano, del barrio, del mundo del cabaret. Pero nosotros andábamos en otra onda y como ya habíamos estado en el movimiento estudiantil, la verdad nos capturó el blues: nos agarró gacho.

Se te quiso clasificar como Canto Nuevo, pero tú eras rocanrolero.

–Yo estaba en ese mundo de la nueva canción, de lo folclórico. Y en ese ambiente como que se quería olvidar el rock & roll. Aunque les gustara, comenzó a entrar la canción del sur: chilena, boliviana. Y rechazaron el rock: les parecía traición a la patria o algo así. Para nosotros siempre fue otra cosa porque en su origen, el rock & roll es tremendamente rebelde. Como música es una revolución pero también es un parteaguas social. De entrada, porque no es un sonido blanco: lo inventaron los negros.

“Poesía negra”, como decía tu ficha de la DFS.

–Sí, exactamente. Es música revolucionaria que se desarrolla en un ambiente de rebeldía fuerte, contra la guerra de Vietnam, por ejemplo. Pero en México el rock no se toma de esa manera. Se toma la música, pero no la rebeldía social del rock & roll gabacho o británico. Aunque esto es algo que todavía está en discusión ahí con los adoradores de Avándaro, ¿no?

¿Recuerdas cuál fue la primer canción que te hizo saber que podías hacer canciones y que querías cantar?

–No recuerdo la primera, pero hay una que decía: “No abras la boca y les digas que existe la esclavitud, que se gasta un dineral en matar y no dar vida, sus glorias y fortunas son parte del presupuesto, del homicida armamento. Vengan pobres: vámonos a suicidar para que luzca la ciudad”.

Yo de chico intenté hacer canciones, tangos, boleros. Pero eran ridículos. Sin embargo, con la politización de aquellos años uno comienza a intentar a decir algo que no es nada más para enamorar a una chava, ¿me explico? En aquella época había huelgas de médicos, de maestros, muchas broncas en el barrio con los militares. Esa canción que te cuento era porque existía un rechazo tremendo a la gente pobre, una especie de moralina estatal contra la vida de las calles. Por eso decía: “vengan, pobres, vámonos a suicidar para que luzca la ciudad”.

Esa canción ya traía un coraje, ¿no?, unas ganas de decir algo que involucraba todo este desmadre. Entonces intenté hablar de algo que realmente me encabronó y preocupó. Era un asunto de clase.

¿Cómo comienzas a involucrarte con los movimientos obreros?

–Cuando llego a CU, veo el famoso momento de Óscar Chávez cantando en Ciudad Universitaria. Y ya antes yo había escuchado a Margarita Bauche, que era una especie de Joan Baez mexicana. Como ya tenía algunas canciones antibélicas, en ese tono, me empiezan a invitar a las brigadas de politización y propaganda. Las primeras veces que canté como un acto político fueron en algunos mercados a los que llegamos a dar información del movimiento. Ahí, uno se echaba una rola mientras los demás repartían panfletos. Después cantamos sobre todo en huelgas. Las primeras veces llegábamos a las guardias de las huelgas en la madrugada, dos o tres de la mañana; llegábamos a cantar a los güeyes que estaban ahí tirados en el suelo, durmiendo. Era un acto casi mesiánico de llegar a apoyar ahí a los compas que estaban, pues, gastados. Después me empezaron a invitar a movimientos de toma de tierras en Chihuahua, Sinaloa. Era parte del trabajo del partido: hay que ir a Chihuahua porque van a sacar a los compañeros que estaban en la cárcel. Íbamos.

¿Cómo era mezclar la actividad artística con la militancia política?

–Difícil. Complicado. En ese momento, la gente gustaba de otra música. El rock and roll no estaba ahí. Yo nunca vi el rock and roll en las huelgas. Porque los rocanroleros estaban en otro rollo: querían ganar fama, feria, siempre muy lejos de los movimientos. Lo que se escuchaba era música folclórica. Óscar Chávez, José Molina, Judith Reyes y música muy ligada a la canción campesina.

Cuando a mí me preguntaban “¿qué tipo de música haces?”. No sabía qué responder. No era ni ranchera ni folclórica. Tampoco era precisamente rock… aunque se acercaba. No fue fácil que nos escucharan, pero siempre había alguien que ponía atención, sobre todo si estabas involucrado en algún movimiento. Les impactaba la letra porque les estábamos hablando justo de lo que estaban viviendo ellos en ese momento, en la huelga o en una lucha inquilinaria, o en una toma de tierra.

Tus canciones se hicieron famosas gracias a las versiones que hicieron otros músicos de ellas.

–En aquellos años empezó a aparecer un tipo de cantor de izquierda que sí llegaba a ciertos medios. No necesariamente a los monopolios, pero sí a lugares en donde se manejaba cierta propaganda, por ejemplo en Radio Educación, en donde había comentaristas que hacían eco de estas músicas que tenían que ver con la canción latinoamericana. En esa movida había también ciertos programas estatales. Por ejemplo, el Partido Comunista que tenía ligas con Cuba. Todo eso genera un público. Por ejemplo, el Partido Comunista hacía sus festivales en el Auditorio Nacional. Y se llenaba. Había una inversión detrás e invitaban a cantores famosos de Latinoamérica, Silvio Rodríguez, qué sé yo. Y los mexicanos: Amparo Ochoa, Gabino Palomares, los Folcloristas…

Nosotros nunca quisimos ir allí. No nos sentíamos del todo identificados con el Partido Comunista mexicano. Sin embargo, cuando Gabino comienza a ser cada vez más conocido, él me dice que quiere grabar algunas canciones. Él es quien da a conocer canciones como Mujer (Se va la vida) y Cipriano Hernández. Porque canta en esos festivales y es invitado al sur, porque está ligado a esos movimientos de izquierda partidista, proyectos estatales. Lo mismo pasa con Amparo Ochoa, que tiene relación con las izquierdas de todo el continente, y me dice que quiere grabar la canción Mujer. Y pues a ambos les dije que sí: adelante, cómo no. Ambos le dieron mucho auge a esas canciones.

Pero a nosotros no nos interesaba movilizarnos allí. Lo nuestro eran los barrios: en la huelguita, en la huelgota, con las luchas concretas.

¿Llegaste a vivir en algún momento de la música?

–Nunca. Yo era un asalariado. Siempre lo fui. Hacía música y canciones porque quería participar de alguna forma en el movimiento. La música era mi manera de militar. Nos parecía la manera más útil, más directa y menos paternalista. Llegar con música, con teatro. Por eso participé tanto en CLETA (el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística). De eso se trataba: acercarnos con teatro, con música y poesía e intentar participar en la política social desde allí y siempre desde la política de abajo, organizativa y social, no estatal. Por eso también creamos el Grupo Brecht, por seguir el ejemplo de Bertold Brecht: cantar en la calle, cantarle a los obreros que están en acción. Nunca pasó por nuestra cabeza la idea de hacernos famosos o ganar dinero.

¿De qué vivías?

–De chavo trabajé en una fábrica, antes de andar cantando. Después hice diseño para publicidad. Trabajaba diseñando cosas. También fui vendedor de veladoras. Fui empleado de la librería Porrúa. De esto, de lo otro. Después del 68, por ahí del 76, gracias a Sergio Valdés, con quien anduve en el 68, entré a televisión universitaria también para hacer diseños. De eso sobrevivía. Y de los cuates, que nunca falta quién te aliviane. Pero la militancia no se cobra. Para mí cantar era una militancia. Por eso también fundamos la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios: la LIMAR, cuyo papel era ese.

Guillermo Briseño, que estaba en la LIMAR, se sacaba mucho de onda conmigo porque él sí era un músico profesional y tenía ese objetivo: vivir de la música. Es totalmente válido. Aun así, Briseño muchas veces tocó con nosotros sin cobrar un peso. Yo no soy un profesional de la música y tampoco estoy en contra de que cobren, para nada. Sólo que no es mi criterio. No me considero músico y mucho menos uno profesional. Ni siquiera sé tocar la guitarra propiamente. Yo soy un pinche rolero y punto.

Pero tienes rolas emblemáticas. ¿Cómo es tu proceso con la palabra, con las letras de tus canciones?

–La verdad no tengo idea. Es algo que te sucede de momento. Lo que me parece importante es no inventar. Es decir, claro que hay que inventarse algo. Quiero decir que es un asunto de honestidad: hablar sinceramente y mostrarte de veras, exponer lo que piensas y lo que eres aunque sea complicado o doloroso. Hacer una canción es tratar de entender algo con la música, de entenderte a ti y desde ahí intentar decir algo. Y en todo ese proceso está la forma: qué dices y cómo lo dices. No puedes copiar lo que ya hizo otro cantante famoso porque eso quiere decir que no te importa tanto: dejaste de hacer un esfuerzo real, significativo. Es un acto que involucra lo que sientes y lo que te preocupa, las personas a las que respetas y a las que quieres, las situaciones que quieres entender, sin necesidad de lucimiento. Es exponerte tú, objetivarte en la rola y emitir una opinión sobre algo en específico, aun con el peligro del ridículo.

Hay canciones tuyas que suenan a historias concretas, experiencias reales.

–Una prima mía encontró hace muchos años una noticia en el periódico que decía que al obrero Cipriano Hernández Martínez lo habían asaltado saliendo de cobrar su salario. Y es curioso, a mí siempre me preguntan: ¿Ponciano Flores sí existió? Pues no. Pero esas canciones salen de las experiencias en la lucha obrera, de hablar con trabajadoras y trabajadores, de convivir con ellos y de mi reflexión política. Son un intento de sintetizar todo eso.

En Cipriano Hernández representa el conflicto entre un obrero que intenta llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias y un esquirol que se le enfrenta. Lo que yo buscaba era hablar de este conflicto y echar el rollo de la plusvalía, pero sin mencionar la palabra “plusvalía”: recordar que todo lo que tiene el patrón, tanto el salario como la ganancia, sale de nuestro trabajo. Y esto es algo que parece muy reflexivo o teórico, en realidad es completamente emotivo.

¿Cómo lees a quienes hoy ostentan el poder en el país y en la Ciudad de México, que se definen herederos del 68 y de las luchas inquilinarias?

–Yo fui educado en el rechazo a la lucha electoral. Decíamos siempre que una cosa es el Estado y otra cosa es la sociedad civil. Buscamos siempre la organización “desde abajo”, como dicen los zapatistas. Y peleábamos por un poder real, directo, sin mediación del Estado. Después, hubo este movimiento de una izquierda que se acerca al asunto electoral, desde los setenta, con la señora Rosario Ibarra de Piedra. Hubo varios intentos de lograrlo hasta que lo consiguieron. Y hay que decirlo: lo consiguieron con bastante fuerza y con inteligencia. Eso es algo digno de reflexionarse, sobre todo porque en México no había ocurrido. Pasó en Argentina, en Chile, en otros lados, que la izquierda llegara a encabezar el Estado. Pero no aquí.

Ahora hay una división muy marcada. No hablo de la división con los grupos o partidos de derecha, sino de la enorme dificultad que existe de conversar, platicar y discutir entre los sectores de la izquierda actual. Todo está atorado y medio mundo está intentando entender qué pasó y cómo deben manejarse las cosas. Claro: los de Morena ya lo resolvieron: “Es así y punto”, dicen.

Ahora pienso distinto. Creo que la lucha electoral también es parte de la lucha. ¿Hasta qué punto le entregas el Estado a un grupo? El Estado es de los burgueses: ya lo sabemos. Pero ¿hasta qué punto dejamos que la derecha llegué allí y haga lo que se le dé la gana? Todas las concesiones mineras, todo el desmadre que se hizo durante años con la población de las comunidades, todo afecta a la población y tiene que ver con el concepto de patria: la tierra y todo lo que significa. O el asunto de la violencia. Todo tiene que ver con las decisiones que se toman desde el Estado. Sus decisiones arrasan con nosotros. Es un poco loco que no queramos hacer algo al respecto sólo por no entrarle a la lucha electoral.

Para mí es un cuestionamiento importante. Hay una canción en la que digo: “La izquierda se arrastra” porque para mí esa izquierda que abandona la lucha social y se integra a la lucha política, burocrática, debilita y disuelve muchas organizaciones. Y veo poca lucha social en este momento. Está Ayotzinapa, con una lucha muy específica de los normalistas y maestros; está la lucha de los zapatistas permanentemente hostigados. Para mi la lucha verdaderamente revolucionaria es la anticapitalista, la del poder popular, como la del EZLN.

¿Cuál es tu opinión en torno a Morena?

–La suya es una lucha reformista. Consideran que es necesario hacer una serie de reformas que no cuestionan el capitalismo. Este fue el sexenio en que más ganó la banca, cuando más dinero han ganado los burgueses. Un aumento, en promedio, de más del 200% en sus ganancias, leía el otro día. Ganancias que salen de explotación. Claro: suben un poco el salario de la gente, pero la miseria se mide en función de la riqueza. Si los ricos han aumentado en más de 200% sus riquezas quiere decir que la pobreza ha aumentado, porque la brecha es más grande.

Aun con los aumentos de salario, un obrero en México gana alrededor de 12 libras diarias por ocho horas de trabajo. Es ridículo. Es un nivel de explotación bestial. Qué importantes las reformas, vaya. Pero urge un movimiento social fuerte que sea capaz de intervenir en el Estado, incluso en este gobierno supuestamente buena onda y no tan represivo. Debemos trabajar en un movimiento de base que sea capaz de interferir en esas decisiones, sin perder independencia, sin tener que ver con ellos. Porque Ayotzinapa demuestra que el ejército es intocable y que el Estado no puede entrar en contradicción con el Estado mismo, mucho menos con su ejército.

Lo que ocurre con el Tren Maya, con el Tren Interocéanico, ¿qué es? Otro negocio de Estados Unidos. Y va a funcionar porque ya saben que habrá un mercado tremendo. Pero es una especie de espejismo.

La crítica es entonces hacia nosotros. Ellos están bien. Ellos están convencidos de que esa es la manera de hacer las cosas. A nosotros nos falta la estrategia para generar poder, sin que eso implique tomar el Estado. La izquierda no reformista tiene que autocriticarse y no sólo decir: “No, no, son ellos los culpables”. Nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros?