Quiso retratar la vida de los otros, de la gente común, de las desigualdades. Y lo logró. El adolescente que a los 12 años tomaba fotos con su camarita desplegó con el paso de los años una mirada única sobre los contrastes de la sociedad mexicana. Se convirtió en una figura de la fotografía documental en México. “Mi trabajo tiene un contenido ideológico”, decía.

Décadas de trabajo están reunidos en su archivo fotográfico, un enorme baúl que resguarda un tesoro visual de más de 30 mil negativos con joyas significativas de los últimos 50 años del siglo XX latinoamericano.

El pasado 30 de julio, Rodrigo Moya falleció en su casa de Cuernavaca, Morelos, a los 91 años. Fábrica de Periodismo publica esta entrevista inédita, realizada hace 10 años, en que el propio Rodrigo reconstruye una parte relevante de su trayectoria como reportero gráfico y fotodocumentalista.

A los 12 años, Rodrigo Moya ya capturaba momentos de su vida cotidiana y de su entorno con las camaritas que su papá le regalaba. Su madre era, por su parte, una apasionada de la fotografía. Así que empezó a entender y ordenar el mundo a través de imágenes.

Una década después, Rodrigo descubrió su verdadera vocación. Entró, por primera vez, a un cuarto oscuro a conocer el proceso de revelado de los rollos fotográficos. Y ya nunca salió de él.

Era 1954 y estudiaba Ingeniería en la UNAM, pero las matemáticas eran su dolor de cabeza. Llevaba dos años en la facultad y sus calificaciones en esa materia eran poco honrosas. Era poco probable que un ingeniero pudiera sobrevivir sin habilidades tan esenciales para su profesión como esas.

Justo en esa época conoció al colombiano Guillermo Angulo, entonces jefe de fotografía en la revista Impacto. En algún momento, llegaron a un acuerdo: Rodrigo le enseñaría cómo funciona una cámara de televisión y, a cambio, Angulo le mostraría el arte de la fotografía fija, la penumbra del cuarto oscuro y el embrujo de unos químicos que fijaban un instante de realidad en un papel. No hubo vuelta atrás. Rodrigo Moya renunció a las matemáticas y al cálculo y se convirtió en discípulo de Guillermo Angulo.

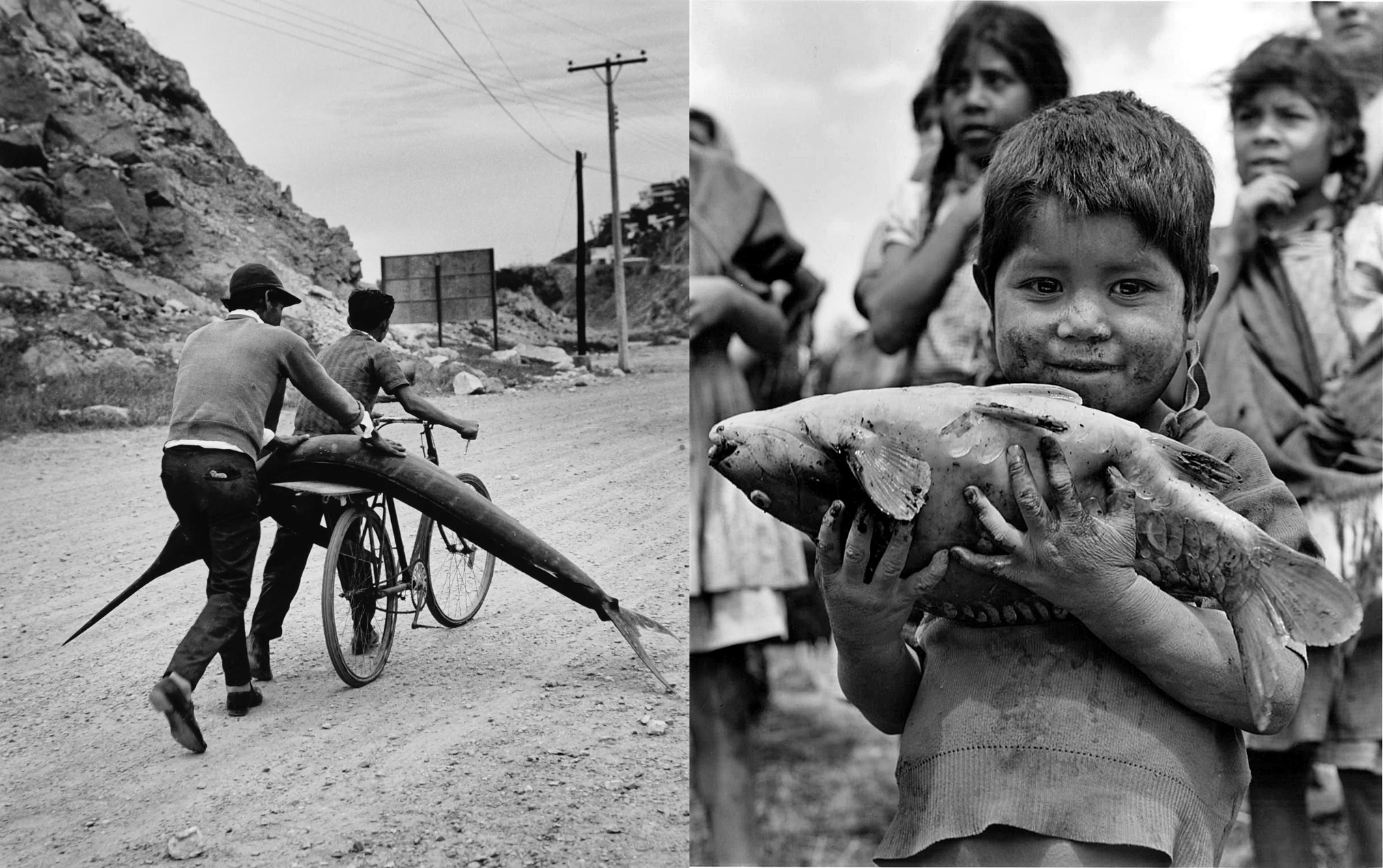

A partir de entonces su vida se convirtió en un festín de imágenes: fue el único fotoperiodista extranjero que cubrió la invasión de Estados Unidos a República Dominicana; tomó la foto de una de las contadas ocasiones en que Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros se reunieron; realizó una serie icónica de retratos de El Che Guevara; inmortalizó el ojo morado de Gabriel García Márquez luego de que Mario Vargas Llosa lo derrumbara dos días antes de un derechazo; documentó la riqueza de la industria pesquera en México, entre muchísimos aspectos de la vida política, cultural y social de América Latina.

–Usted tenía esa mirada múltiple de fotorreportero que le permitió captar la Ciudad de México, el campo, intelectuales, científicos, artistas, políticos –se le dice a Rodrigo Moya.

–Mi objetivo nunca fue hacer sólo imágenes estéticas. Trataba de captar la realidad de la gente humilde, su trabajo y sus agrestes formas de vida. Me interesaba retener ese universo marginal y luchar por transformarlo a través de fotografías emotivas que removieran la conciencia de la sociedad. Mi trabajo tiene un contenido ideológico y siempre lo asocié con lo que pasaba en el mundo. Aprendí que el fotorreportaje es el género que más acerca al periodista a comprender la realidad, a palpar cómo vive la gente, cuáles son sus problemas y sus cualidades; es decir, la foto documental ofrece una idea de lo que es el mundo y la vida de los otros.

–Son pocos los medios que valoran y dan espacio al reportaje gráfico.

–Este trabajo es poco apreciado. Entras con ímpetu a realizar tu labor, pero en los medios ya no hay cabida para el reportaje. Eso me sucedió a mí. Hacía mi cobertura con mucha intención y, varias veces, volvía por mi cuenta al lugar para registrar una mejor secuencia de los sucesos. Entregaba siete u ocho imágenes, pero sólo me publicaban dos o tres fotos. No más. Siempre he pensado que los directores y editores de periódicos no entienden las fotos porque no publican la adecuada y, a la fecha, le ponen un pie de foto que no corresponde con la imagen. Ese siempre ha sido el problema de todos los días. A mí eso me enchilaba mucho.

–¿Por qué no tiene colgadas en las paredes de su casa algunas de sus fotografías?

–Nunca me lo propuse. Me interesó la foto más como documento social, periodístico, que como objeto artístico. Respeto mucho a los fotógrafos-artistas y a la foto artística como objeto que merece galerías o museos, pero a mí lo que me importa es la foto documental; hacer una serie de imágenes de la vida que me rodeaba, de las personas que caminan por las calles, que tiene una vida anónima; del campo y los campesinos, de todos esos cultivos que dejaron de existir cuando el gobierno firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Le cuento una anécdota: mi esposa Susan Flaherty arregló un espacio en mi estudio para recibir visitas y, por primera vez en la vida, colgamos cuatro fotos mías relacionadas con la pesca y el mar. Un día entramos y vimos que se habían caído solitas. Así es que estoy condenado a no tener mis fotos colgadas.

David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, 1961

Guerrilleros en la niebla,1966

El panadero, Ciudad de México, 1960.

El rey de la selva, 1955

Estación de Buenavista, Ciudad de México, 1963.

Vendedor de hilos, La Merced, 1956

La pesca milagrosa. Opopeo, Michoacán, 1970

Marlin en bicicleta, 1968

De la serie Ixtlecos

De la afición a la cobertura diaria

Rodrigo Moya nació el 10 de abril de 1934 en Medellín, Colombia, país en el que sólo vivió los primeros dos años de su vida. Después, sus padres lo trajeron a México donde se nacionalizó y mantuvo su hogar permanente.

–¿Nació en Colombia por “accidente”?

–Luis Moya Sarmiento, mi padre, fue pintor, arquitecto y escenógrafo mexicano. Un tiempo trabajó para la Compañía de Teatro de los Hermanos Soler y en 1933 hicieron una gira artística por Colombia. Durante su estancia, se dio tiempo para organizar una exposición de su trabajo, entre acuarelas, óleos, pasteles, dibujos y bocetos en Medellín. En la inauguración de esta muestra conoció a Alicia Moreno, una linda joven que tenía una peculiaridad: llevaba una cámara en la mano. Era aficionada a la fotografía. Meses más tarde se casaron y, un año después, nací en aquella ciudad.

–Usted convivió con fotógrafos como Nacho López, Rubén Gámez, Manuel Álvarez Bravo y muchos otros, ¿pero reconoce la influencia de su madre en su vocación?

–Cuando me convertí en fotógrafo de prensa, nunca reparé en ese hecho. Hasta muchos años después, cuando llegué a Cuernavaca y empecé a revisar mi archivo. En ese momento comprendí que mi gusto por la fotografía me lo heredó mi madre. Mi padre recuerda que, en 1936, regresó a México ya casado. Ella dejaba su país y traía consigo sus álbumes donde había pegado todas sus fotos familiares y las nuevas que iba tomando.

Luego, mi padre entró de lleno al cine, era la época dorada, y la pasión de mi madre se incrementó al conocer ese mundo: luces, cámaras, stills, actores… Parte de sus ahorros los destinaba a fotografiarse en los estudios conmigo y con mi hermana y, después, se las regalaba a mi papá. Recuerdo que de niño, ella también me prestaba su cámara para que tomara mis fotos y me enseñaba a ordenarlas en mi álbum, como si fueran estampitas. La fotografía entró en mí de manera inconsciente.

Su encuentro con el Che

Rodrigo Moya trabajó tres años en la revista Impacto y luego siguió como periodista gráfico independiente. Entonces fotografió a celebridades del teatro, la danza, el cine y las artes plásticas, así como diferentes aspectos de una creciente Ciudad de México: los hacinamientos de casas grises apiñadas en los cerros, las vecindades, los basureros rodeados de nuevas colonias y las cuencas secas de los lagos.

Al entrar los años sesenta, su cámara lo llevó a ocupar la jefatura de Fotografía en la Dirección de Catalogación, Restauración y Conservación del Patrimonio Artístico de la Nación, del INAH, donde realizó un registro exhaustivo de monumentos históricos y zonas arqueológicas de todo el país.

En 1964 volvió a pisar otra redacción. El productor y cineasta Gustavo Alatriste lo invitó a trabajar como jefe de fotografía en su revista semanal Sucesos para todos. Allí realizó más de un centenar de fotorreportajes.

–¿Esta época es de las más intensas en su trayectoria?

–Cada semana, elegía la imagen que llevaría la portada de la revista y el reportaje central. Diseñaba mis propias fotos y proponía el tema de mis reportajes gráficos; elegía a mi colaborador y al redactor. Trabajábamos en un buen ambiente. Recuerdo que estaban Eduardo del Río (Rius), Héctor Anaya, Manjarrez… fue una época muy intensa.

Por ahí también pasó Gabriel García Márquez. Durante unos meses, fungió como director de Sucesos para todos. Andaba muy mal de dinero y Alatriste le dio la conducción de la revista; después estuvo a cargo Raúl Prieto (Nikito ni Pongo).

–¿Aquí surgió la oportunidad de viajar a Cuba?

–Había una gran efervescencia con la transición de un país capitalista hacia la construcción de una nación socialista. Durante un mes, hice un amplio registro de varios aspectos que se presentaban en La Habana, pero también en las provincias de Cienfuegos y Matanzas, así como en lugares apartados como Minas de Frío, internados rurales y el borde de la Sierra Maestra, donde arrancó la insurrección armada y donde justo se puso en marcha el plan educativo para todo el pueblo.

Me movilicé por tierra y aire con la ayuda del Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos, que entonces dirigía el poeta Nicolás Guillén. Sabía que no volvería a tener la oportunidad de registrar ese cambio social y aproveché todo.

–¿En ese viaje realizó su serie fotográfica sobre el Che Guevara?

–Hice varios viajes a la isla con la intención de hacer un libro que, en 2009, publiqué con el título Cuba mía. Pero el 26 de julio de 1964 asistí a la conmemoración del inicio de la Revolución en Cuba. Tomé varias imágenes de la multitud en el festejo y a diferentes líderes, como Raúl Castro y la guerrillera Vilma Spin.

Después de la ceremonia, se realizó una conferencia de prensa. Estados Unidos ya había impuesto el bloqueo económico a Cuba y el Che Guevara nos hablaba de la situación que se vivía. Era el director del Banco Nacional y también ocupaba un cargo relevante en el sector económico. Hacía críticas muy ingeniosas, pero reales, duras, sobre cómo el hombre nuevo, del que él hablaba tanto, debería ser nuevo también en su manera de enfrentar la producción.

–¿Por eso logró tomarle fotos al Che muy de cerca?

–Fue propicio el momento. Sólo me quedaban 12 disparos en la cámara porque los rollos fotográficos me los había gastado en tomar aspectos de la conmemoración. Así es que tenía que ser muy preciso. Lo observé a detalle, escuchaba sus palabras y entonces empecé a tomar las fotos. La secuencia de retratos que ese día le hice al Che Guevara es de lo mejor de mi trabajo fotográfico.

A esa serie le llamé “El Che melancólico” porque capté no al líder heroico, soñador, místico, que Alberto Korda capturó en sus imágenes o aquel Che jocoso que tomó René Burri. El mío tiene la duda cartesiana en la mirada, es un hombre con un dejo de melancolía; un Che que está laxo, que ve hacia lo lejos. No sabemos hacia dónde mira, pero está extenuado.

–Usted también hizo cobertura de las guerrillas en América Latina.

–Después de que Raúl Prieto dejó la revista, los reporteros más jóvenes tomamos la dirección para hacer un medio más plural. A mí me tocó la parte más belicosa: desde los movimientos magisterial, ferrocarrilero y el de los médicos, hasta filtrarme en ciertos núcleos de resistencia armada para documentar las guerrillas de Guatemala, Venezuela y Panamá. En 1965 cubrí la invasión armada de Estados Unidos en República Dominicana. Fui el único fotógrafo extranjero que estuvo en esa guerra.

Al año siguiente documenté las acciones revolucionarias que grupos insurgentes realizaban en la Sierra Falcón de Venezuela. Era el otoño de 1966 y había el rumor de que el Che Guevara se encontraba entre sus filas. No era verdad. Después de dos noches de caminata, logré hacer contacto con el comandante César Montes, quien me permitió hacer un registro visual de su lucha, la cual plasmé en la serie “Guerrilleros en la niebla” publicada por The Guardian.

–¿Cómo empezó a cubrir el movimiento estudiantil de 1968 en México?

–En esa época ya no era reportero gráfico de prensa cotidiana. Asistía a las manifestaciones como un mexicano interesado en lo que ocurría. Algunas veces llevaba mis cámaras, en otras no. Salía de algún lugar y me sumaba a las marchas. A la de Tlatelolco no fui porque envié mi cámara a componer. Al mirar la hora, ya era tarde, pensé que en lo que iba a recogerla y luego me trasladaba para el lugar, ya no estaría la gente. Por eso no llegué ese 2 de octubre.

–Aunque tiene más fotos sobre diferente fases del movimiento.

–En realidad tengo entre 15 y 20 fotos de esa etapa. Unas son de cuando los estudiantes tomaron la Plaza de la Constitución y quemaron un gorila de papel maché que representaba al general Cueto. Otra serie de fotos es sobre la marcha que encabezó el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, en la esquina de Félix Cuevas y la avenida Insurgentes. Esas fotos se difundieron mucho porque no había fotógrafos. Sólo estaba María, esposa de Héctor García, quien tomó la imagen desde un edificio cercano.

Como ya no era fotógrafo de prensa, las capturé muy cerca del contingente porque eran para mí. Y para mí se quedaron durante 40 años. Tomé esas imágenes y no las revelé de inmediato. Después, con calma, las imprimí. Fui un acucioso impresor en el laboratorio que tenía en mi casa. Dejaba los rollos por días, hasta que resolvía mi trabajo y me daban ganas de revelar.

Lectura Basura,1959.

Parque Hundido, Ciudad de México. 1958

Arrozal, 1964

Hombre solitario, 1959.

Entre astilleros y pescadores

Los últimos 35 años, Rodrigo Moya vivió en Cuernavaca, Morelos, cerca de la Glorieta de Tlaltenango. Su casa es una muestra de su apego por el mar y la luz: corales, erizos, conchas, caracoles y estrellas de mar adornan cada rincón, pero también revelan el conocimiento que poseía sobre el mundo marino.

Ese universo lo exploró durante más de dos décadas como fotógrafo y como buzo, cuando dirigió su revista mensual Técnica pesquera (1968–1990), en la que documentó la riqueza de la biología marina, el auge de la industria pesquera y la privatización de los astilleros y la flota mexicana.

–¿Dejó la cobertura de prensa para dedicarse a un sector más especializado?

–Me gustaba mucho ese trabajo, pero no me alcanzaba para vivir. Entonces fundé mi revista, resultó y vivió 22 años consecutivos como medio independiente. La publicidad y las suscripciones masivas fueron sus fuentes de financiamiento. Toda la gente relacionada con el mar conoció la revista. Tocaba todos los temas, hacía análisis político y económico, incluía asuntos noticiosos, científicos y curiosidades.

Me movía entre los armadores, los astilleros, los pescadores, en los barcos, en los puertos, en el fondo del mar para realizar mis fotodocumentales. En un momento, México tuvo la flota atunera más grande del mundo hasta que Estados Unidos impuso un embargo a la pesca del atún de aleta amarilla. Aun así, se siguió vendiendo en África y en otros países. Todo está documentado con fotos y textos.

Técnica pesquera se mantuvo viva hasta que los gobiernos, a partir de Miguel de la Madrid, acabaron con el sector marítimo. Vendieron todo y privatizaron la industria pesquera.

Caudal de memoria

En 1990, después de cerrar su revista, lo atacó un cáncer que, más adelante, logró superar. Fundó y dirigió Ediciones Mar y Tierra, sello con el que publicó el volumen de cuentos De lo que pudo haber sido… y después recibió el Premio Bellas Artes de Cuento por su libro Cuentos para leer junto al mar, y el primer lugar en el Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés por su obra “La Parker ’51”.

Cansado de vivir en la Ciudad de México, decidió mudarse a Cuernavaca y empezar una nueva vida. Dejó de usar sus cámaras, continuó con su escritura y se dedicó a una actividad que había postergado: revisar su archivo.

–Con su cámara registró casi medio siglo de historia latinoamericana.

–Caminé por un sinfín de calles y viajé por muchos lugares. Siempre busqué una imagen especial, tenía una forma de trabajar muy ágil y eso me permitió capturar buenos instantes. En mi archivo está todo. Tengo más de 30 mil negativos, cada uno con su respectivo contacto, y 14 mil impresiones hechas con emulsión en plata sobre gelatina, ninguna es digital.

De manera que mi acervo se puede ver como un libro de estampas, así como me enseñó mi madre. Soy el fotógrafo que colecciona imágenes, que está enamorado de la imagen, que pregunta con la imagen, que habla con la imagen. Tengo un cuarto especial hecho de colecciones, de temas, de sucesos en la vida.

–¿En algún momento percibió la dimensión de su acervo?

–Durante 14 años fui reportero gráfico y laboré con la intensidad cotidiana que te exige el diarismo. Así es que no tenía tiempo para reparar. Por lo regular, el fotógrafo no se da cuenta de lo que hace. En ese ajetreo, percibí que muchas de mis fotos gustaban, pero no me quedé en la autocontemplación. Seguí capturando instantes sin cesar. Ya después agarré otro ritmo, cuando fundé mi revista de pesca con un trabajo más centrado.

–¿Tenía planeado destinar un lugar específico para su archivo?

–Llegué a Cuernavaca en 1998 y al ordenar toda la mudanza, me encontré con mi archivo. Era un mueble especial que, tiempo atrás, había mando a hacer para guardar mi material. Eso sí, bien ordenado. Al abrirlo percibí que era mucho más de lo que me imaginaba. Susan, mi esposa, que es ilustradora y diseñadora, empezó a ver mis imágenes con otros ojos. Eligió un espacio de la casa para convertirlo en mi archivo y empezamos a ordenarlo.

–Allí están sus negativos y sus impresiones, ¿conservó sus herramientas de trabajo?

–Fui un fanático del cuarto oscuro. Trabajaba de día y en el atardecer o en la noche revelaba mis fotos para que, a primera hora, estuvieran en la redacción. En mi casa tenía mi propio laboratorio que incluía rollos fotográficos, los químicos para revelar, el papel para imprimir y mi ampliadora fotográfica ,que data de 1957. Aún la conservo como un fetiche, como una escultura, me gusta mucho y la mantengo en mi archivo.

–¿Nunca entregó parte de su trabajo a los museos de fotografía?

–Yo sabía que en mi archivo había buenas fotos, me sentía buen fotógrafo. Estaba seguro de mi trabajo. Pero nunca me interesó difundir mis imágenes como piezas artísticas. Incluso, una vez hice una purga y tiré todo lo relacionado con política: presidentes, gobernadores, cambios de gobierno, ceremonias oficiales… Me quedé con un lote central formado por más de 30 mil negativos.

–¿Cuánto tiempo permanecieron guardadas esas imágenes?

–Mi trabajo estuvo encapsulado durante más de tres décadas. En Cuernavaca me he dedicado a ordenarlo y mostrarlo, percibí que la gente aprecia muchas fotos en la que yo no había reparado. Les parecen buenas y me las piden. Comencé a vender y los gringos me compraron varias, son buenos coleccionistas, tienen un mundo fotográfico amplio y rico. Ahora, estoy en varios museos e instituciones mexicanas y estadunidenses, cosa que no imaginaba cuando empecé a organizar mi archivo y a tomar cuerpo. Ha sido un proceso largo.

El Archivo Fotográfico Rodrigo Moya está constituido en tres partes: el archivo de negativos, el catálogo de positivos y las colecciones personales de autor. Desde 2007, abrió su acervo a especialistas e investigadores de la imagen, quienes han publicado una decena de libros sobre su trabajo. Ahora que Rodrigo Moya ha fallecido, su esposa Susan Flaherty resguarda esa memoria.