Hace más de dos años* que me invitaron a formar parte de un grupo de estudio y análisis que abría la ruta de lo que serían los trabajos del 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. Traigo el recuerdo a cuento, porque en esos encuentros la tesis del 68 como punto de origen de otros movimientos sociales ocupó varios debates. Interesantes e intensos.

Confieso que al principio no me convencía mucho esa idea de poner el movimiento estudiantil de 1968 como el origen de los que vendrían en el corto, mediano y largo plazo. Alcanzo a recordar que ponía como ejemplo inmediato de ese “desacuerdo” los movimientos guerrilleros que, a la vuelta de la esquina del 68, habían irrumpido en el campo y las ciudades del país.

Con el amanecer de los años 70, una serie de estallidos de protesta social radical explotaban en nuestro país. Una Liga Comunista 23 de septiembre en las urbes (Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Guadalajara, entre otras) y un Partido de los Pobres con Lucio Cabañas (la montaña de Guerrero), mostraban los rostros adustos de la protesta social en México sin que éstos pasasen de manera directa ni tuvieran su origen en las grandes movilizaciones de los estudiantes en el 68.

Defendía una idea que alguna vez compartimos con el maestro Carlos Montemayor, de que los movimientos guerrilleros pasaron de largo el verano estudiantil del 68… o para decirlo quizá de manera más correcta: la guerrilla armada corría en paralelo de una cantidad de movimientos sociales. Eran vías que solamente de manera circunstancial llegaron a coincidir o encontrarse, pero no caminaron juntos.

Otra prueba era que, en relación con la cantidad de estudiantes movilizados en el 68, los que se subieron a la nave de la guerrilla fueron relativamente pocos. Ésa era más o menos mi distancia con la tesis central del 68 como punto de partida de los movimientos sociales que fueron rompiendo el resto de la mitad del siglo xx.

Si bien no es el ADN directo de los movimientos sociales y menos de los movimientos armados, sí hay regada parte de esa información genética en todos los cambios sociales que ocurrieron. En mi opinión, serán tres las grandes áreas en que impactará el 68 estudiantil, más allá de todos los matices que por años se han estudiado desde todos los ángulos posibles.

1968. El origen de lo imposible: Las utopías

Hay en el 68 el origen de un legado que sí alimentó lo que serían muchos de los movimientos sociales de muy largo plazo: el volver a creer en lo imposible. Ésa es quizá la mayor de las herencias de ese momento de la historia: la recuperación de los sueños o la palabra que, a pesar del tiempo, sigue diciendo tanto: las utopías.

En mi andar de estas más de dos décadas por los caminos del 68 estudiantil, pocas cosas quedan tan precisas e indelebles como que el 68 mexicano no habría existido sin anhelos tan básicos como la búsqueda de la libertad. Así, sin adjetivos, solamente la libertad en todos los espacios de la vida del México de esos años. Y donde, como ha ocurrido en muchos momentos de la historia de la humanidad, la búsqueda de principios que dan sentido a la vida suele tener un costo alto.

No creo que de eso estuvieran conscientes quienes empujaban el carro de esa historia, los miles de estudiantes. Lo hicieron como se hace: sin pensarlo, solamente lo hicieron porque era una urgente necesidad. La asfixia social estaba llegando al límite y en ese instinto de vida, las cosas solamente se hacen. Ser y sentirse libres.

De ahí que la masacre de estudiantes del 2 de octubre de ese 68 y con la que, de muchas maneras, se cerraba el verano estudiantil, no necesariamente es un costo de la búsqueda de la libertad.

Esa libertad ya había sido sembrada durante más de dos meses en las calles de la ciudad, ya germinaba en el Zócalo, ya serpenteaba por las paredes y las ventanas. Se había metido a los hogares, a las salas, a las camas. Se tejía en un nuevo e irreverente lenguaje cotidiano… El aire se había contagiado del virus de la libertad. Y ese aire quedaba para siempre. Un aire siempre renovable en las décadas que siguieron. Largo sería enumerar todos los momentos donde se ha reafirmado la búsqueda de la libertad como una de las semillas que sembró el 68.

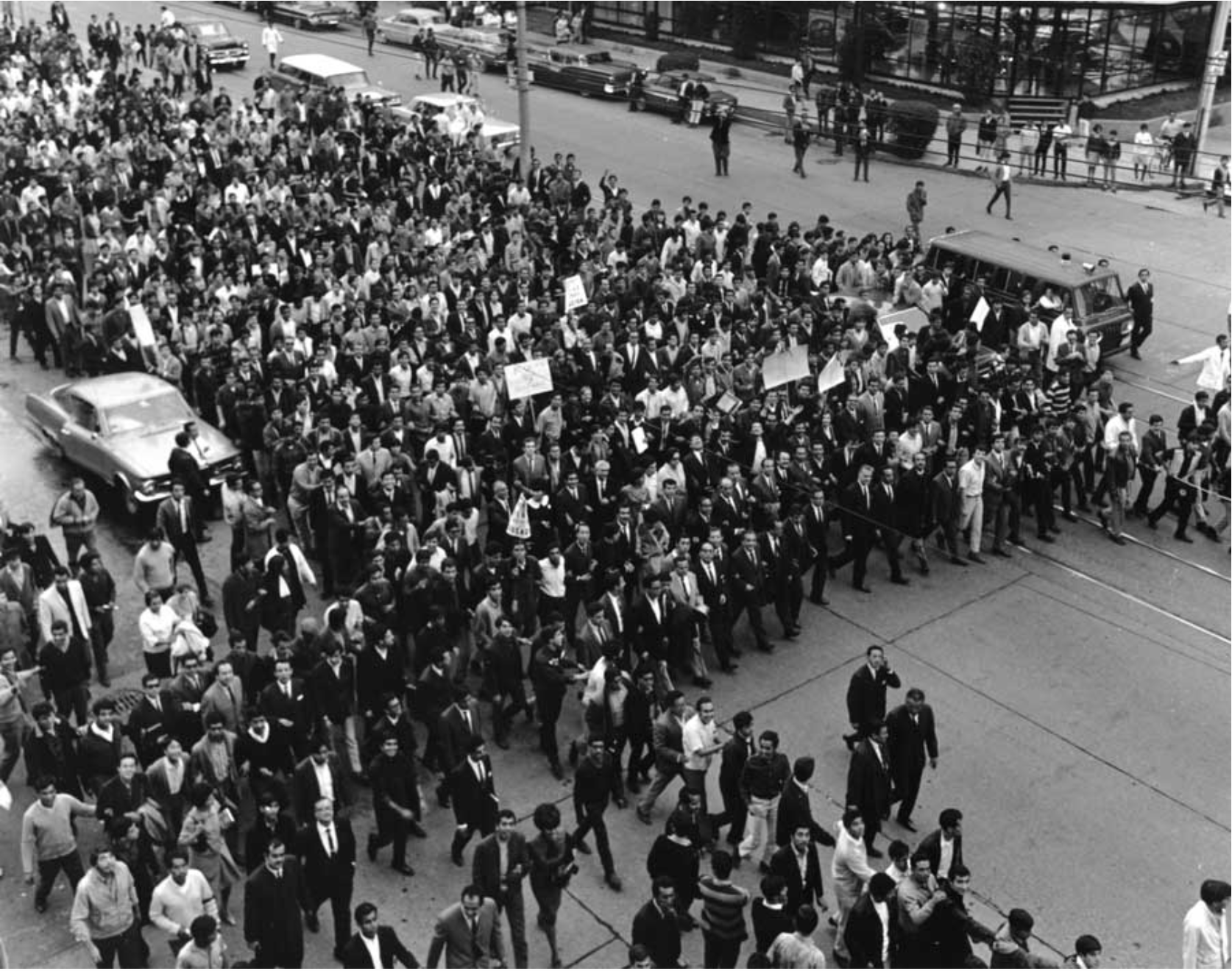

Pocas cosas le dan tanto sentido al 68 como esos cuerpos de estudiantes corriendo contra el viento y el tiempo en las marchas… o esas sonrisas, las manos unidas, las voces cantando. Las palabras sueltas por la ciudad. Esa fue la libertad que despertaron. Ni sus demandas, ese pliego petitorio tejido con hilo fino de símbolos y luchas históricas, contienen tanta fuerza como sus pasos abriendo el camino hacia el Zócalo o ese largo silencio por el Paseo de la Reforma, en una de las tantas maneras de reinventar la libertad.

Ni el 2 de octubre y la masacre, ni todos los asesinados, apagaron esas utopías.

¿Y si no fue solamente el presidente?

Una segunda gran lección que me dejan estos años de mirar en el 68 es la consolidación de que el 68 está integrado por muchas historias paralelas. No hay una o dos, ni es de buenos contra malos. Mucho menos es una historia lineal que se puede contar desde un sólo plano narrativo.

Por muchos años se construyeron dos grandes narrativas: la del poder y la de los estudiantes. Y dependiendo de quién la cuente, se asume el papel de “bueno” o “malo” de la historia. Ese modelo, que sirvió para mantener el tema abierto, poco a poco se fue agotando. ¿Cómo era posible que un momento tan complejo como el 68 tuviera tan pocas explicaciones? La ausencia de una historia documentada ampliamente, salvo la aparición espontánea de ciertos expedientes, consolidaba esas narrativas y, sin embargo, no deja de ser insuficiente.

Entre 1998 y 2002 la apertura de archivos relacionados con movimientos sociales —entre ellos el 68— fue resquebrajando las versiones canónicas. Hicieron falta varios años para ir destejiendo muchos de los hilos que se cruzaron en ese momento para que, a diferencia de todos los movimientos sociales (particularmente de jóvenes alrededor del mundo), el de México tuviera un inicio y un final totalmente distinto.

Ninguno de los movimientos estudiantiles de ese convulso 68 había sido resultado de tantas “casualidades” ni tampoco había tenido como clausura una masacre, como ocurrió en México. La tesis de buenos y malos se derrumbaba en pedazos y con ello, muchas de las ideas preconcebidas con las que solíamos entender el ejercicio del poder político en México.

En mi caso fue necesario romper con la idea casi absoluta de que el Presidente de la República era el hombre todo poderoso. El que todo lo sabía y nada, pero absolutamente nada, podía hacerse en este país sin su autorización y mucho menos por quienes, en estricto sentido institucional, le debían obediencia. Esa regla de oro de la política en México nos impedía ver las rendijas por donde se le fugaba el poder al presidente; por donde se le filtraban las conspiraciones, las batallas por el poder.

Entender el 68, al menos para quien esto escribe, implicó desarmar la lógica con la que se entendía el poder en México. Dejar de pensar en metodologías absolutas y arriesgarse a la tentativa de ¿y si no fue así y el poder del presidente Gustavo Díaz Ordaz no eran tan absoluto? ¿Y si lo engañaron? ¿Y si los funcionarios —políticos, civiles y militares— no lo obedecieron del todo…?

Ese “deshacer” teorías sobre el ejercicio del poder político en México llevó a mirar otros personajes de primer reparto que, dentro del mismo poder político, habían tenido un papel más relevante del que parecía, pero que, escudados en la figura presidencial, era imposible apreciar su magnitud.

Gracias a esos archivos se pudo romper la narrativa de buenos y malos y subir al escenario a políticos civiles y militares con más responsabilidad de la que habíamos registrado. No sólo el transcurrir del 68 se modificaba, sino también —y sobre todo— la masacre del 2 de octubre.

En el libro La Conspiración del 68. Intelectuales y poder: así se fraguó la masacre (Debate, 2018), dediqué un amplio espacio a demostrar cómo se fueron dando estas otras conexiones, las pugnas por el poder, las batallas y venganzas entre cuerpos militares… y cómo todo tuvo cita el 2 de octubre en Tlatelolco. Tras décadas de trabajo puedo asegurar sobre el movimiento estudiantil de 1968 en México: ni el comienzo fue casual ni el final, imprevisto.

La masacre no fue algo que no estuviera previsto. La plaza fue un escenario perfecto (la maqueta instalada en el museo es lo más preciso que se puede tener hasta ahora de cómo ocurrió todo y cuántos grupos civiles y militares operaron), la administración casi perfecta de la violencia en la estrategia militar.

La corresponsabilidad

Al abrir la mirada sobre el 68 estudiantil, desde su comienzo hasta el desenlace —la masacre del 2 de octubre—, casi de manera inevitable se fueron incorporando otros grupos y actores sociales que tuvieron un papel importante en toda la trama, más allá de los personajes antagónicos: poder político contra estudiantes.

Durante los últimos 15 años y particularmente con la apertura de los archivos de los aparatos de inteligencia y espionaje, como la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985) y de fondos como la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (dgips), se fueron asomando dos grupos que serían cruciales para mis investigaciones: los medios de comunicación (incluidos periodistas) y el universo de los intelectuales.

Sería imposible en este breve texto explicar y desarrollar a detalle todas las implicaciones que tuvieron ambos grupos. Dos libros recogen esos acercamientos: La otra guerra secreta, los archivos prohibidos de la prensa y el poder (2007) y 1968, la conspiración. Intelectuales y poder (2018), editados por Debate. Ambas investigaciones exponen el papel que tuvieron muchos periodistas e intelectuales, así como la corresponsabilidad de los empresarios de los medios de comunicación en México.

Los archivos de los aparatos de espionajes e inteligencia que se abrieron a la consulta pública del 2002 al 2015 muestran muchas de las astillas de la historia reciente que faltaban por saber. En ellos, efectivamente, podemos hallar los hilos invisibles que fueron tejiendo los puentes entre movimientos sociales y donde el espíritu del movimiento estudiantil del 68, la libertad como condición y principio de vida, es uno de los hilos más firmes y consistentes.

Solamente desde esos archivos fue posible mirar el nivel que alcanzó el trabajo de la propaganda en la construcción del enemigo (los estudiantes) a través de los medios de comunicación; del papel que tuvieron escritores y filósofos en la configuración de una realidad paralela para el consumo de la sociedad para que, cuando fuese necesario, legitimara casi de facto las decisiones del poder político.

Todo lo que sabíamos hasta hace unos años se derrumbaba.

* * *

Decía al principio que hace un par de años me invitaron a unos conversatorios sobre el 68 y éste como origen de otros movimientos sociales en México. Decía también que no creía del todo que fuera así, pero que el espíritu del movimiento estudiantil, la necesidad de la libertad, era una constante que podíamos localizar en varios movimientos sociales posteriores. Entre esos, tendrían que estar al menos los dos grandes relevos del poder de partidos distintos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernaba a plenitud en esas décadas.

El Partido de Acción Nacional (PAN) alcanza la Presidencia en 2002 y la pierde en 2012. El PRI vuelve seis años más (2012-2018). Al momento en que se escribe este texto (agosto de 2019) un partido llamado Morena llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia (2018-2024). Un presidente que tiene en su ADN político el espíritu priista y con quien los archivos que se abrieron ampliamente con el PAN, regresaron a la extraña e incomprensible oscuridad. Los archivos que tanto nos dieron para entender la libertad que buscaron los jóvenes del 68, hoy son presa nuevamente de los relevos políticos.

La historia, otra vez en espera de tiempos mejores, tiempos de libertad.

Nota final

No podemos asegurar que este museo sea el fin y desde donde se puede contar toda la historia del 68… Es imposible tener toda la historia, dejaría de ser historia. Pero lo que este memorial narra, sin duda, es lo más cerca que se puede estar de las respuestas a preguntas como qué, cómo, quiénes y por qué ocurrió el 68 estudiantil mexicano… No es el punto final, pero es lo más cerca que se ha estado de entender la complejidad de aquel movimiento estudiantil de 1968.

* Este texto se publicó originalmente en el libro M68 Memorial 1968 Movimientos Sociales, editado por el Centrol Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, México, 2022.