Poco más de dos años y medio de investigaciones documentales y escucha de cientos y cientos de víctimas, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) llega a una conclusión tan poderosa y simbólica como el vacío que el gobierno federal ha hecho a un mecanismo creado por decreto del propio presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos meses de 2021.

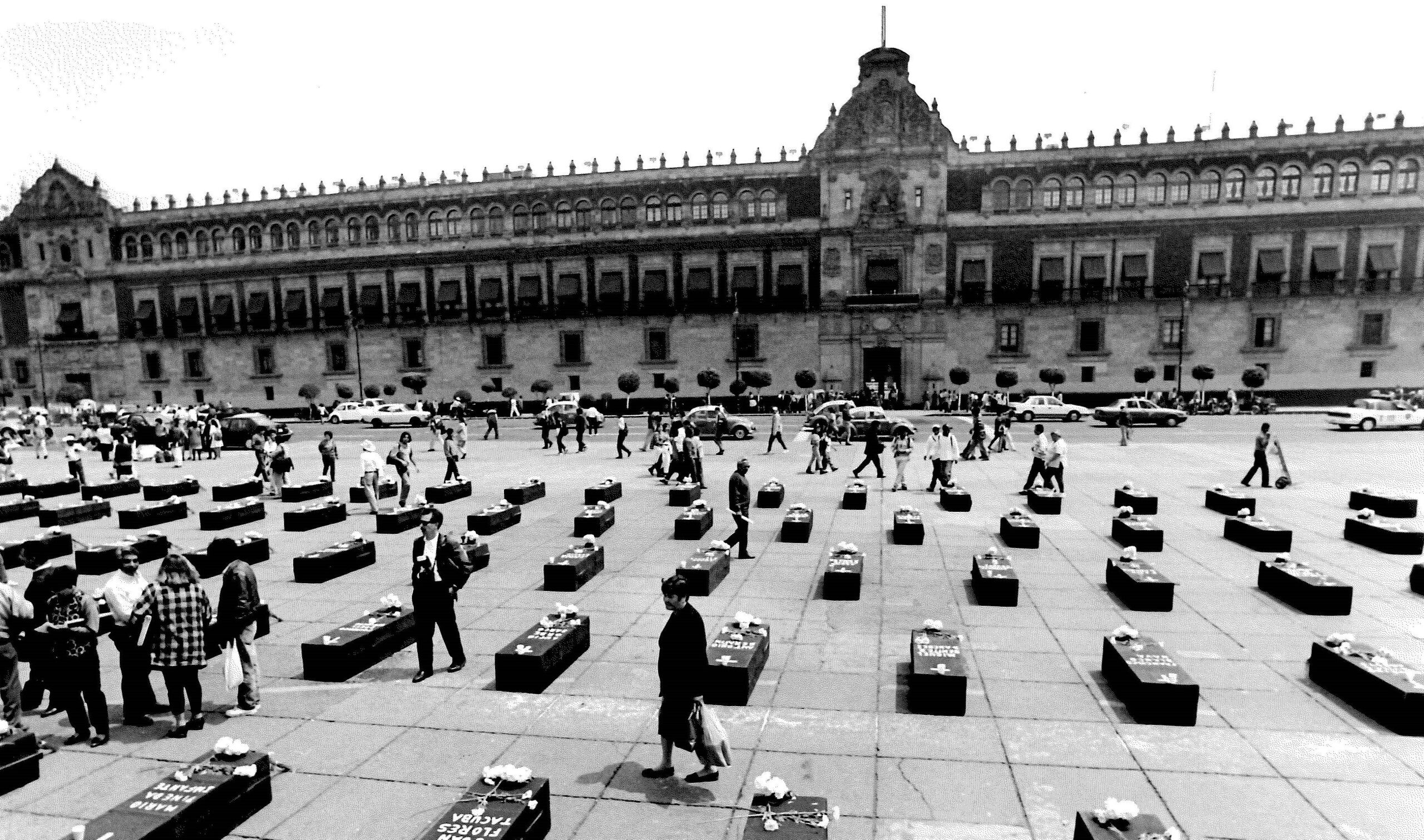

El informe final que se presenta hoy destaca de manera inequívoca que en el periodo 1965-1990 el Estado mexicano y sus instituciones, destacadamente el Ejército, ejercieron una violencia “monstruosa”, intensa, sistemática y generalizada en contra de grupos muy amplios de la población, en contra de personas y comunidades que se atrevían a disentir y reclamar el respeto a sus derechos y dignidad.

Amparado en una lógica de combate a un fantasmal “enemigo interno” y de una doctrina contrainsurgente, concluye el informe final presentado por tres de los cuatro integrantes del MEH, el Estado mexicano es responsable de cometer en forma sostenida violaciones graves de derechos humanos que constituyen un catálogo de la infamia: torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres, violencia sexual y desplazamientos forzados.

Fue el Estado (1965-1990), como titularon su informe final, presenta información que busca iluminar un pasado que busca resguardarse en la oscuridad y la impunidad y, así, que la sociedad sepa qué pasó, por qué pasó, cuáles fueron las consecuencias, quiénes fueron los responsables, por qué sigue pasando y cómo evitar que continúe y vuelva a ocurrir.

A pesar de que enfrentaron obstáculos y la resistencia de instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia y el Ejército, que “incumplieron un mandato presidencial” de abrir sus archivos, los autores del informe destacan que el informe tiene un propósito esencial: buscar que se garantice el derecho a la verdad, el derecho de las víctimas a conocer el paradero de sus familiares y la identidad de quienes fueron responsables de las “atrocidades” a las que los sometieron.

Es un ejercicio de “memoria y verdad”, dicen Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart. Se ha hecho, concluyen, “con la esperanza de que, como ejercicio de memoria y verdad, constituya un punto y seguido en la lucha que las víctimas y familiares han mantenido por décadas, en aras del derecho a la memoria, la verdad, la no repetición, la reparación y la justicia”.

México atravesó un periodo oscuro entre 1965 y 1990, etapa que la que la sombra de la represión estatal se extendió de manera intensa por todo el país. El Estado, temeroso de cualquier voz disidente, puso en marcha una política contrainsurgente que no sólo socavó el estado de Derecho, sino que amparó violaciones graves a los derechos humanos de una parte muy amplia de la población.

Durante 25 años la violencia del Estado se materializó en detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres, violencias sexuales y exilio forzado. Estas prácticas se convirtieron en una realidad cotidiana en el territorio mexicano.

Más de ocho mil personas, concluye el informe final del MEH, fueron víctimas de ellas y cientos más quedaron atrapadas en la tormenta generada por un Estado que autorizó y legitimó todo tipo de violencias.

Las atrocidades no fueron actos aislados, fueron parte de una estrategia sistemática y generalizada que no discriminó edad, género, etnia ni condición social. Alcanzaron igual a niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como a personas adultas mayores, indígenas, afromexicanas, sexo diversas y comunidades enteras.

Durante años se pensó que la ola de contrainsurgencia sólo arrastró a quienes desafiaban al sistema por razones ideológicas o políticas: los guerrilleros y los activistas de movimientos estudiantiles y obrero-sindicales. No fue así, destaca el informe Fue el Estado (1965-1990). El Estado fue más allá en su intento por “disciplinar” a poblaciones que consideraba semilleros de potenciales disidentes.

El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico descubrió que la sombra se extendió más allá de ellos. Su informe final, resultado de dos años de trabajo entre 2022 y 2024, reveló que 14 grandes grupos de víctimas sufrieron directamente la violencia estatal en el contexto contrainsurgente. “Muchos más de los que la sociedad había reconocido hasta este momento y muchos más de los que la historiografía sobre el periodo de la Guerra Sucia suele referir”, se lee en el reporte.

La violencia se desbordó. Sus blancos fueron también comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas, así como quienes participaban en movimientos urbano-populares y las comunidades afectadas por la imposición de políticas de desarrollo.

La revisión de múltiples archivos privados y públicos y los testimonios de víctimas recabados en 23 estados de la república, les permitió identificar que otros grupos de la población fueron blanco de la violencia que se justificó en “aras de mantener una supuesta paz social”: disidencias político-partidistas, personas de la comunidad sexo diversa, periodistas y refugiados en la frontera sur.

El impacto de esa violencia, en la que “el Estado es el primer y el último responsable”, tocó a habitantes de zonas donde se combatía al narcotráfico, personas marginadas y criminalizadas, así como a quienes pertenecían a disidencias religiosas e, incluso, miembros de las propias fuerzas armadas y policiales que fueron violentados por órdenes de sus mandos superiores.

“La violencia estatal dinamitó la organización de los ciudadanos y de las comunidades rurales. Destruyó el tejido de la solidaridad familiar y vecinal”.

Y no sólo sucedió en el ámbito rural. La violencia estatal también se desplegó en los centros urbanos. Ocurrió en todos los estados del país.

11 mil 743 violaciones graves de derechos humanos

8 mil 593 víctimas de violaciones graves de derechos humanos

123 mil 034 víctimas de desplazamiento forzado

46 masacres

385 víctimas mortales

Fuente: Fue el Estado (1965-1990), Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico

- Estas cifras no incluyen las violaciones cometidas contra las organizaciones guerrilleras, los movimientos estudiantiles ni los movimientos obrero-sindicales

Caso número 1. Los zopilotes fueron la señal. En agosto de 1970 en la localidad de Tlaxcalixtlahuaca, en San Luis Acatlán, Guerrero, encontraron un cuerpo cerca de la cascada. Era el de Irineo Juárez Castro, un campesino detenido algunos días antes. Mostraba huellas de tortura: sus brazos estaban quemados y sus testículos colocados en la boca. Había sido ejecutado. Su crimen: ser acusado de pertenecer a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, la organización insurgente liderada por el profesor Genaro Vázquez Rojas.

Caso número 2. Entre 1971 y 1974, la comunidad de Corrales de Río Chiquito en Atoyac de Álvarez, Guerrero, desapareció del mapa. Con el argumento de que la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas tenían una base de operaciones en ella, comenzaron las aprehensiones masivas, las torturas y las desapariciones forzadas. La violencia se recrudeció: la comunidad fue bombardeada y los habitantes se vieron forzados a huir. La localidad fue saqueada, sus pertenencias robadas y las casas quemadas. El pueblo fue borrado.

Caso número 3. Veinticuatro mujeres nahuas fueron detenidas, torturadas y trasladadas a la cárcel municipal de Huejutla, Hidalgo. Algunas fueron sacadas de sus hogares en compañía o en presencia de sus hijos; algunas de ellas estaban embarazadas o con bebés lactantes. Las recluyeron con presos del fuero común. Cinco días después, las liberaron. Al regresar, encontraron sus casas abandonadas, sus animales de corral robados, sus cosechas de maíz saqueadas, además rompieron sus bienes y defecaron dentro de sus casas. Ocurrió en 1974, en represalia por la exigencia de campesinos que demandaban dotación de tierras en Pepeyocatitla.

Estos tres casos poseen un común denominador: las violaciones fueron cometidas por miembros del Ejército mexicano e ilustran una dinámica de violencia contra comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas.

“La estrategia contrainsurgente se desbordó sobre regiones rurales enteras con la intención de minar las bases guerrilleras, pero también para dinamitar las luchas por los derechos agrarios y asegurar el control territorial. Personas que fueron desplazadas de manera forzada de sus comunidades, o que perdieron la vida en masacres”, destaca el informe.

No es casual que en una gran cantidad de casos de violaciones graves a derechos humanos el Ejército sea un protagonista como un ejecutor principal. “La institución perpetradora por antonomasia del periodo es el Ejército. Esto es así no sólo porque las fuerzas armadas hayan sido responsables directas de gran parte de las atrocidades cometidas en el periodo, sino porque constituyeron uno de los pilares ideológicos de un régimen presidencialista que se presentó ante la sociedad como civil, desmilitarizado y revolucionario, en el que el poder castrense estaba subordinado al poder civil y carecía de cualquier injerencia política”.

Pero no son los únicos. El informe revela que la cantidad de instituciones responsables es tan diversa como la comunidad de víctimas. “No sólo la variedad de víctimas de violaciones graves a derechos humanos resultó ser más amplia y diversa de lo imaginado al inicio de los trabajos de esclarecimiento; la variedad de responsables institucionales e individuales también fue mayor”.

La red de responsables se extiende a instancias federales y subnacionales, así como actores paralegales y privados que se beneficiaron de la violencia estatal. Tras este periodo, según el informe, muchos de los implicados encontraron un nuevo refugio en las filas del crimen organizado.

El entramado incluye a la Policía Judicial Federal y a la Dirección Federal de Seguridad, policías estatales y municipales y elementos de la Armada. Además de jueces, ministerios públicos y otros actores, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el Instituto Nacional de Migración y la Suprema Corte de Justicia, que por omisión o colaboración fueron cómplices.

La lista sigue: el Estado Mayor Presidencial, el Poder Judicial, las procuradurías, los ministerios públicos, las agencias de inteligencia y el sistema penitenciario. Y hay más, entre ellos partidos, empresas, organizaciones religiosas y medios de comunicación que “con sus titulares legitimaron a los perpetradores”.

“Las responsabilidades de las violaciones sistemáticas respondieron, en muchos casos, a estrategias coordinadas y centralmente articuladas en las que la cadena de mando refiere irrefutablemente al titular del Ejecutivo o a la Secretaría de Gobernación, como en la masacre del 2 de octubre. Sin embargo, no siempre ocurrió así”, se lee en el informe.

El informe, que consta de varios miles de páginas en seis volúmenes, realiza un examen minucioso de los acontecimientos que llevaron a lo que los comisionados presentan como una epidemia crónica de violaciones graves a los derechos humanos.

Y es un juicio sin concesiones para quienes ejercieron el poder en el periodo que revisan. “Usaron la fuerza del Estado para masacrar a comunidades indígenas y campesinas que resistieron la barbarie caciquil y lucharon para recuperar sus tierras. Con metralla, tortura y violencia sexual, instrumentada por una política contrainsurgente centralizada, disciplinaron a una multiplicidad de grupos disidentes que desafiaban, no solo a la moral conservadora, sino al modelo económico extractivista e individualista”.

Habla de las desigualdades de entonces y ahora. “Pobreza y violencia fueron el binomio maléfico que erosionó el territorio nacional. El uso de la fuerza letal fue el sello de un régimen sanguinario que autorizó y legitimó todo tipo de violencias.

Y caracteriza a los perpetradores de la violencia estatal como agentes que recrudecieron el sufrimiento de las víctimas. “Su monstruosidad fue premiada por el régimen condecorando a los violadores de derechos humanos. El país fue rehén de los actores armados del Estado que portaban charolas para matar. Sembraron la muerte en la tierra, en el mar y en los calabozos. Desaparecieron cuerpos en pozos, fosas comunes, lagunas y mares”.

Y concluyen con una recriminación que se ha convertido en uno de los reclamos de los colectivos de víctimas y familiares:

“Fue el Estado. Lo decimos porque los hallazgos de la investigación de esclarecimiento histórico así lo corroboran, con la misma contundencia con la que se ha demostrado también, que el Estado fue responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hace casi una década atrás”.

Treinta y cuatro años después concluido el periodo revisado, su sombra sigue presente aunque la justificación de la contrainsurgencia ya no tiene vigencia. Algunas redes y prácticas no desaparecieron con el tiempo. La tortura, vista como método de investigación policial, sigue siendo una realidad, destaca el informe.

Los conjuntos de víctimas que el Estado persiguió aún enfrentan abusos y violaciones a sus derechos humanos. Las atrocidades siguen sin ser castigadas. La negación y el ocultamiento de información se mantiene. El legado de desigualdad persiste.

“Porque la violencia estatal no se extingue con el tiempo, al contrario a veces muta y se adapta”. Esto no se debe, considera el informe final del MEH, a una falta de avances en justicia transicional ni a que los esfuerzos de las víctimas hayan sido insuficientes, más bien resalta la complejidad del problema y la inercia institucional.

Los esfuerzos de verdad y memoria han sido posibles gracias a años de resistencia y de lucha de víctimas organizadas. Su trabajo ha sido crucial para revelar la verdad sobre la violencia estatal en el pasado reciente.

Pero la falta de respaldo presupuestal y logístico por parte de las autoridades, la obstrucción a sus labores o la negativa para dar a conocer sus conclusiones impidió el derecho a la justicia para víctimas y sobrevivientes, y violentó el derecho a la verdad de ellas y ellos y de la sociedad mexicana en general.

“La cerrazón institucional y la falta de voluntad política por reconocer y reparar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el pasado, constituye un grave factor de persistencia e impide garantizar la no repetición”, se lee en el reporte basado en 1,139 testimonios.

“Este informe no es el cierre de un capítulo, sino un punto y seguido en la búsqueda de memoria, justicia y verdad“.

* * *

1.- El desplazamiento forzado en la Sierra de Atoyac

La estrategia contrainsurgente del Ejército en la sierra de Atoyac, Guerrero, fue despiadada: desalojar a la población civil para despejar el terreno y perseguir a miembros del Partido de los Pobres. La expulsión violenta destrozó hogares, acabó con los patrimonios de las personas forzadas a desplazarse y resquebrajó su vínculo con la tierra. El 3 de agosto de 1974, un grupo de soldados irrumpió en la localidad de La Cebada. Bajo la lluvia, obligaron a todos los habitantes a salir. Meses después, en enero de 1975, la familia Galeana Morales regresó a su hogar solo para encontrar que había sido saqueado. “Todas nuestras cosechas y ganados habían sido el alimento de los militares que ocuparon la localidad (…) nuestros hogares fueron saqueados, dejándonos sin nada y obligándonos a empezar nuestras vidas desde cero”, relata Faustina Morales Flores, víctima de desplazamiento forzado.

2.- La masacre de Rancho Nuevo

En mayo de 1982, un grupo de campesinos de origen tepehua y totonaco tomó los terrenos del predio Rancho Nuevo en Pantepec, Puebla, para establecer un nuevo centro de población. Días después, entre las nueve y 11 de la mañana, pistoleros armados, vestidos con ropa similar a los campesinos y portando distintivos rojos y verdes, llegaron al terreno y abrieron fuego. Cercaron a las 250-400 personas que trabajaban la tierra para sembrar. Dispararon sin piedad. “Entraron ya a echar balazos, pues ahí nos anduvieron correteando como animalitos y al que lo alcanzaban, lo mataban”, cuenta Juan Valderrama Yáñez, sobreviviente de la matanza. Veinticinco campesinos murieron, algunos agonizaron sin atención médica.

3.- El desplazamiento forzado interno en Cartolandia

En Tijuana, Baja California, el Estado emprendió una serie de acciones para reprimir y desplazar a los pobladores asentados en colonias populares que se extendían sobre el lecho del río Tijuana y sus alrededores, como asentamientos irregulares. Entre 1972 y 1982, los desalojos se dieron en dos etapas, impulsados por el desarrollo urbano y la canalización del río. En noviembre de 1972, durante un desalojo en la zona conocida como “Cartolandia”, José Luis Marín, persona con discapacidad mental, amenazó a unos soldados con un palo en mano. La respuesta fue letal: uno de ellos le disparó y acabó con su vida. Su madre, Eloísa Moreno, José Luis, cuenta que ya sufría secuelas de un intento de desalojo anterior, ocurrido en 1954, a cargo también de elementos del Ejército.

4.-La desaparición forzada de dos periodistas de El Gráfico de Los Mochis

No fue solo el asesinato de Manuel Buendía en 1984. Entre 1965 y 1990, al menos 250 periodistas fueron víctimas de violaciones graves a derechos humanos.Entre ellos, Aarón Flores Heredia y de Gabriela Ochoa Villaverde, ambos del periódico El Gráfico de Los Mochis. En 1980, Aarón, quien reporteaba sobre negocios ilícitos de la policía judicial, y Gabriela, diseñadora del diario, fueron ejecutados por agentes de la Policía Municipal y la Policía Judicial de Sinaloa. Su labor periodística los puso en la mira.

5.- Tortura y muerte de Hilario Moreno Aguirre en la CDMX

El caso del profesor Hilario Moreno Aguirre, miembro del Partido Comunista Mexicano (PCM), es uno de los más graves abusos de derechos humanos. En noviembre de 1974 ofreció su casa a Carlos Sánchez, militante del Partido Guatemalteco del Trabajo, quien entregó pasaportes falsos a otro profesor, Eusebio Martínez. Días después, Eusebio fue detenido por un policía en el Metro que llamó a Nazar Haro, quien llegó con elementos de la Dirección Federal de Seguridad. Lo revisaron y encontraron entre sus pertenencias los documentos falsificados. De inmediato, se dirigieron a la casa de Hilario Moreno para detenerlo y a nueve de sus familiares, entre ellos un niño de 2 años y un bebé de 10 meses, nietos del profesor. En la cárcel clandestina de Tlaxcoaque, Hilario fue torturado hasta la muerte y presentado como enlace de la guerrilla guatemalteca con el PCM. La versión oficial lo calificó como suicidio.

6.- El transfeminicidio y tortura de cuatro mujeres trans en Tlatelolco

En 1978, “La Linda”, “La Rarotonga”, “La Yolanda” y “La Tony” fueron asesinadas en un departamento de la unidad Tlatelolco en la Ciudad de México. Los perpetradores: Agentes de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. Entre 1975 y 1989, también se documentaron casos de violencia sexual, tortura y detención arbitraria de mujeres trans en los sótanos de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal, en la Plaza de Tlaxcoaque de la capital del pais. Ahí se llevaron a cabo violaciones sistemáticas, algunas de ellas contra menores de edad.

7.- Violaciones a DH para construir la planta hidroeléctrica Itzantún

El proyecto económico modernizador de la época ocultó una cara oscura, revelada por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. En Huitiupán, Chiapas, la construcción de la planta hidroeléctrica Itzantún desató un cerco militar sobre unas 14,000 personas. El Ejército, en su afán de asegurar el proyecto, desapareció y ejecutó en vuelos de la muerte a líderes comunitarios de los ejidos afectados, indígenas de origen batsi vinik o tsotsil.

8.- Masacre en nombre del combate al narcotráfico

El 8 de abril de 1971 en El Realito, Badiraguato, Sinaloa, un bautizo se transformó en una tragedia cuando un pelotón compuesto por diez soldados del 34° Batallón de Infantería irrumpió y masacró a 16 personas y dejó 12 heridos. Bajo el pretexto de una operación antinarcóticos, el Estado no solo aseguró el control territorial y poblacional de las zonas donde emergían organizaciones político- militares, sino que también –según el informe– moldeó directamente la configuración del mercado de la droga.

9.- La tocada punk que terminó en masacre

El 12 de marzo de 1989, una tocada de punk en la calle Zopilote Mojado en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, terminó en pesadilla. Desde el inicio, la policía municipal mostró hostilidad hacia los asistentes. De repente, se escuchó un disparo, seguido por una ráfaga de balas. “En cuanto sonó la ráfaga, los que traíamos armas, les salimos adelante; los que no traían, a correr (truena los dedos). Me tocó ver cómo se voltearon patrullas, me tocó ver gente caer, gente que no volvimos a ver, de hecho, uno de mis primos iba conmigo, nunca supe qué pasó con él, hasta la fecha tenemos la duda: ¿qué fue lo que pasó con él?, porque dicen muchos que lo agarraron”, cuenta Josué Benito Hernández, sobreviviente de la masacre. El número exacto de víctimas todavía es un misterio, pero cada domingo esas tocadas atraían a entre 4 y 5 mil personas.

10.- Violencia de policía a policía

El comandante Óscar Meade Arrevillaga se negó a participar en actos de corrupción dentro de la Policía de tránsito del entonces Distrito Federal. Esa decisión le costó la vida. El 28 de agosto de 1965, Óscar, de 32 años y padre de tres hijos, desapareció. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado a la orilla del Río Churubusco, en la colonia El Arenal. Había sido torturado y asesinado por sus propios compañeros y por órdenes de su superior.