Para escribir una carta no hace falta tener permiso, ni una dirección ni un buzón.

Para escribir una carta no hace falta que alguien quiera leerla o que la responda.

Para escribir una carta no hace falta que el cuerpo esté en calma, ni que la mente esté absolutamente clara ni que se usen las palabras “correctas”.

Para escribir una carta basta con tener algo que decir. Algo que arda.

Una memoria. Una herida, una urgencia, un sentimiento.

Giselle Gómez Flores, una joven jalisciense de 24 años, escribió las suyas para sobrevivir después de un abuso sexual y años de silencio.

No eran cartas para que su agresor las leyera. Eran cartas para no desaparecer, para sostenerse, para vivir. “La escritura fue como liberarme, pero también fue como reconstruirme”.

I. Una carta que arde

Giselle no se sentó a escribir un libro. Se sentó a llorar. Tenía 18 años y los recuerdos del abuso sexual que vivió en la infancia comenzaron a brotar con fuerza. Encerrada en su cuarto por la pandemia de Covid-19, pasaba los días llorando, tenía alucinaciones, flashbacks contantes, retazos de memoria que iban y venían. Evitaba cualquier contacto físico con las personas, incluso con su madre. Cada roce le hacía revivir la experiencia que la había atormentado.

“Que mi mamá me tocara era como sentir otra vez las manos de esta persona (su agresor). Tenía flashback de todo lo que había pasado”, cuenta Giselle.

Su terapeuta le sugirió que escribiera lo que sentía. Todo. Así nació Cartas a mi violador (Editorial Universidad de Guadalajara, 2024), un poemario con textos e ilustraciones que también gritan cuando las palabras no alcanzan.

No surgió como un proyecto literario, sino como parte de su proceso de sanación. Escribió lo que experimentaba: ansiedad, confusión, recuerdos intermitentes, imágenes que regresaban sin aviso, sensaciones difíciles de nombrar. Aunque no tiene claro cuál fue el primer texto, recuerda que siempre lo hacía en medio de una crisis, para tratar de entender. A veces eran frases sueltas, otras más extensas. Con el tiempo, esas anotaciones se transformaron en poemas. Después, en cartas dirigidas a lo que había permanecido en silencio por tanto tiempo. Escribía para seguir viva.

Nunca pensó en escribir un libro, pero una amiga leyó los textos. “¿Por qué no los publicas?”. No lo había considerado, pero la pregunta se le quedó clavada. Le mostró los manuscritos a su madre, consultó con personas cercanas y decidió hacerlo. Lo más lógico era que lo intentara en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde estudiaba Derecho. Funcionó. Aprobaron el proyecto.

II. Una carta como ruptura

Jueves 18 de febrero de 2021, 5:40 de la tarde. Giselle escribe una publicación en su página de Facebook. Nombra por primera vez a su agresor. Recuerda lo que vivió cuando tenía cuatro y cinco años. Escribe una frase que no podía seguir guardando:

“Mi primo adolescente me violó cuando era una niña”.

Fue la primera vez que lo mencionó públicamente. Y también fue la primera vez que su familia se quebró. Sus tíos le llamaron a su madre para reclamar. Le dijeron que estaba arruinando la vida de su agresor, que cómo se atrevía a exponerlo, que esas cosas debían quedar “en familia”.

Giselle tenía 20 años, era estudiante universitaria y seguía cargando con la idea de que la culpa era suya. Durante años, bloqueó los recuerdos. Llegó a creer que lo que vivió había sido un juego y que el dolor era consecuencia de algo que ella había provocado.

Convivía con el agresor en casa de sus abuelos, bajo el cuidado de una tía que después la responsabilizó de lo ocurrido. “Yo tenía cuatro y cinco años, él tenía casi 16, y mi tía decía que había sido mi culpa porque yo le había seguido el juego”.

Sus padres se dieron cuenta del abuso cuando ella aún era niña. Cortaron la relación con el agresor y la llevaron con especialistas: su abuelo era pediatra. Eso, dice Giselle, ayudó a que la experiencia fuera un poco menos traumática en lo físico, pero en lo emocional el daño creció en silencio. “Mi papá y mi mamá decidieron no denunciar para no traumatizarme más con un proceso en el que la perspectiva de género no existe”, escribió en su primera declaración pública en Facebook.

En su familia, el abuso se convirtió en un secreto a voces. Era más fácil pensar que la niña lo había inventado, que aceptar lo que había pasado. Esa burbuja fue la que Giselle rompió al decirlo en voz alta.

A partir de entonces, todo fue más difícil: desde decir su nombre hasta asumir que quienes debían protegerla seguían compartiendo la mesa con su agresor. Pero también fue el momento en que empezó a hablar sin miedo, sin eufemismos, sin suavizar lo que había vivido.

No más “el problema”.

No más “lo que pasó”.

Fue abuso sexual. Fue violación. Tenía derecho a nombrarlo.

III. Una carta como cuerpo

Cuando haces aquello

que sabes va a destruirte,

¿por dónde empiezas?

¿Dónde te autolesionas?

¿Los pies?

¿Los brazos?

¿Las piernas?

¿O es que acaso

inicias por el alma?

Giselle Gómez Flores, Cartas a mi violador.

Antes de poder escribirlo, Giselle tuvo que habitar de nuevo su cuerpo. Uno que dolía y no sentía como suyo.

Durante años, se rascaba frenéticamente los brazos y el estómago hasta sangrar. Intentaba arrancarse la piel. Se bañaba varias veces al día sin conseguir “sentirse limpia”. Lloraba, se odiaba. Quería salir de ahí: de su cuerpo, de su mente.

“Era un cuerpo en el que no me sentía cómoda en ningún sentido”, cuenta Giselle en entrevista con Fábrica de Periodismo. “Era como querer que me sacaran de mi propio cuerpo”.

Comenzó a autolesionarse entre los 11 y los 12 años, sin saber por qué. Pensaba que algo estaba mal en ella. “Me preguntaba: ¿por qué no puedo estar bien? ¿Por qué no puedo estar tranquila? ¿Por qué no puedo sentirme bien?”. Pasó por diagnósticos de bipolaridad, esquizofrenia y epilepsia. Pero nada encajaba, nada explicaba su dolor.

A los 13 años, intentó suicidarse. Lo escribió más tarde en su poema Historia de mi intento de suicidio, donde relata la escena con la mirada de alguien que no quería morir, sólo dejar de sentir.

Qué lejana se siente la muerte,

casi la pude probar,

ahora voy a dormir,

mis fuerzas no dan para más.

En las películas lo hacían

parecer tan sencillo… ¡Morir es difícil!

¿Pero qué he aprendido?

9 años después,

y yo aún respiro;

Oh, ¡pequeña niña!,

solo era el inicio del capítulo.

Fue hasta que ingresó a la preparatoria cuando sus padres se lo dijeron: había sido abusada sexualmente. Muchas cosas empezaron a tener sentido. Lo que su cuerpo gritaba desde hacía años, por fin tenía un nombre. “A partir de ahí empecé a trabajar en el trauma y todo lo demás empieza a tomar sentido”.

En este proceso, recordó que durante su infancia llegó a creer que el abuso sexual le había ocurrido a su hermano, a sus primos, a otras personas cercanas a ella. Era más sencillo imaginar otra historia, una en donde ella no fuera la víctima. A veces, la mente busca protegerse del trauma trasladando el dolor a otro cuerpo. No fue hasta que lo nombró como lo que era que comenzó a sanar, a entender por qué quería cortarse, por qué se sentía rota, por qué no podía respirar.

Aún hay días difíciles. “Aún tengo secuelas, pero me siento mucho mejor, me siento mucho más fuerte, me siento mucho más segura de quién soy y de que no fue mi culpa”.

IV. Una carta como arte

Giselle creció escuchando poesía. Su padre, ingeniero, escribía haikus y le enseñó las reglas básicas: métrica, ritmo, precisión. Desde niña, practicaba declamación y encontraba en los versos un refugio sin saber exactamente de qué.

Cuando la escritura apareció como herramienta terapéutica, volvió de forma natural al lenguaje. No pensó en hacer poesía, fue lo que surgió: fragmentos, ritmos, prosas, versos. Trató de escribir como su padre le enseñó, pero comprendió que lo que más necesitaba era romper con la forma, con lo que debía ser un poema, con lo que se suponía que debía ser ella: la hija perfecta, la sobrina callada, la prima ejemplar.

“Dentro de mi familia se suponía que no debía hablar del tema, que si ya estaba en terapia era para que lo hablara ahí, que lo superara, que no se mencionara, que no hiciera publicaciones”, dice.

Escribir fue desobedecer. Y cuando no pudo escribir, dibujó.

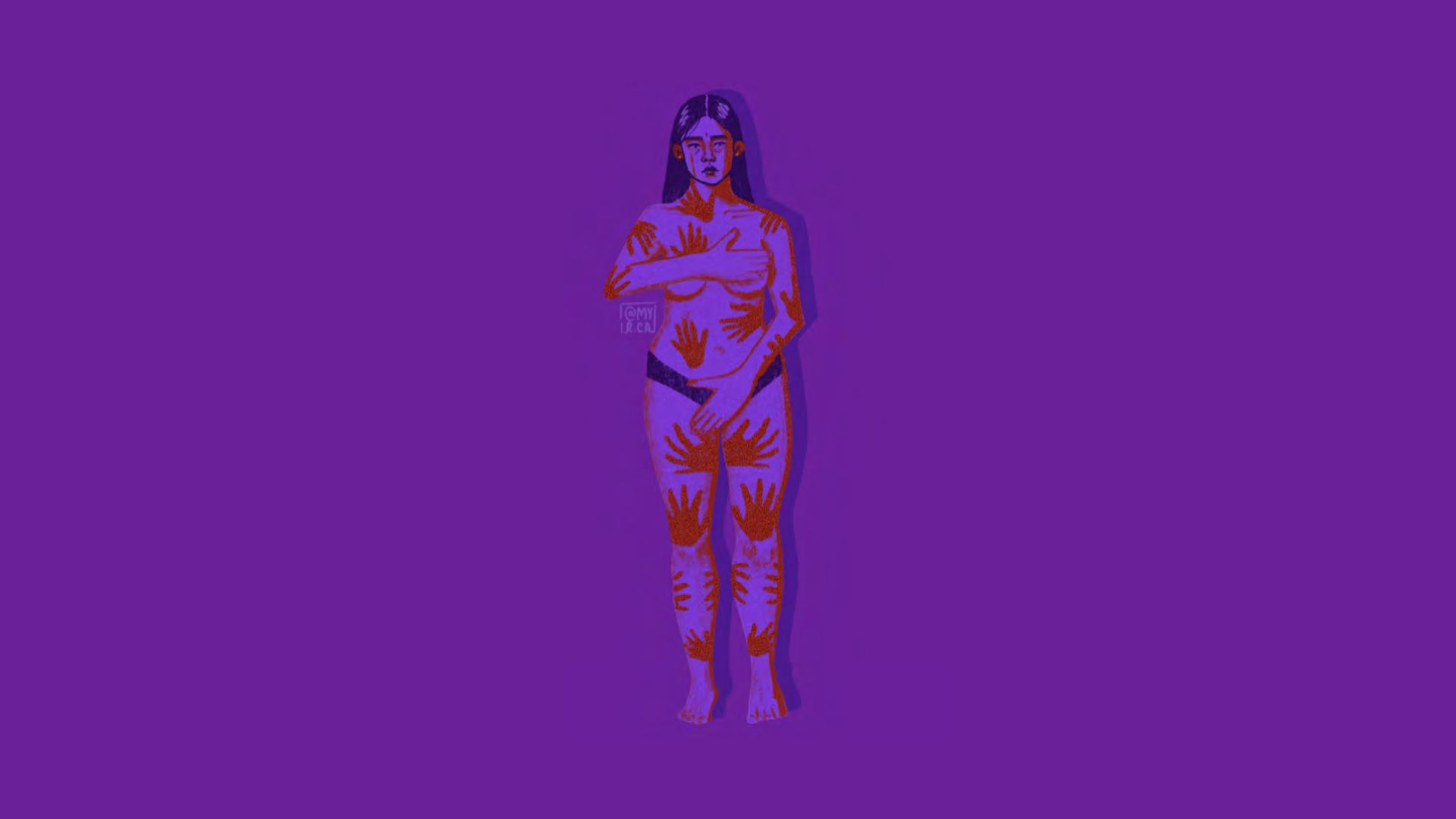

En los momentos de mayor crisis, cuando ni siquiera podía formar palabras, Giselle comenzó a dibujar. La ilustración que aparece en la página 22 del libro fue la primera que hizo. Se lo entregó a su madre y le dijo: “Así es como me siento”.

“Para mi mamá fue un shock muy tremendo verlo ilustrado, porque así le fue más sencillo entender todo lo que yo estaba sintiendo. Cuando se lo narraba, era más difícil”, recuerda.

La imagen fue impactante para su madre: un rostro entre sombras, una persona oculta entre trazos gruesos que parecen gritos. En Cartas a mi violador, las ilustraciones gritan, son memoria y desahogo.

V. Una carta como reparación

Nunca tuvo la intención de presentar públicamente Cartas a mi violador, como se hace con otros libros. Giselle lo escribió desde el encierro, entre el miedo y las dudas. De hecho, canceló la presentación en tres ocasiones. Le aterraba leer su nombre en voz alta, le angustiaba que nadie asistiera, le preocupaban las reacciones.

El primer intento de presentación fue en mayo de 2024, cuando el libro se publicó. El segundo, en noviembre de ese mismo año, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El tercero se programó para enero de 2025. Ninguno se concretó.

Pero para la cuarta vez se mantuvo firme, por su madre, por su novio, por las compañeras que le dijeron que la acompañarían pasara lo que pasara. El 6 de mayo pasado, un año después de su publicación, finalmente presentó Cartas a mi violador en el auditorio Rosario Castellanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Firmó casi 60 libros.

Desde que lo publicó, decenas de personas se le han acercado. Mujeres, hombres, niñas, jóvenes, adultas. Personas que nunca antes habían hablado del abuso sexual que vivieron y encontraron en el libro una forma de empezar a hacerlo.

En una entrevista de trabajo a la que acudió Giselle, el reclutador rompió en llanto y le habló sobre el abuso que sufrió en su infancia, algo que casi nunca había contado. En la presentación, una persona del servicio de limpieza le pidió un libro para regalárselo a la hija de su compañera, que también vivió violencia sexual.

Para Giselle, quien hoy trabaja en la Unidad de Género del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, cada historia compartida es una forma de reparación. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de vivirlo en soledad. Por eso decidió que el libro sea gratuito en formato digital. No busca lucro, busca eco, busca decir: no estás sola.

Ella no ha encontrado justicia. No existe una denuncia formal, un expediente judicial o una sentencia. Sus padres decidieron no denunciar cuando ella era niña. Hoy ha pensado en hacerlo, aunque sabe que el proceso será difícil.

“Voy a denunciar sabiendo que probablemente no voy a obtener una sentencia a mi favor porque, a la fecha, no tengo manera de probarlo”.

Cartas a mi violador fue su primer acto de justicia. Poner en palabras y dibujos el abuso, expulsarlo del silencio y reconocer el daño. Pero lo que verdaderamente la ha transformado es acompañar a otras personas cuando éstas deciden hablar por primera vez de los abusos de los que han sido víctimas.

“Esa es la parte más reparadora: romper este silencio, que ha sido una jaula para mí, y que eso le permita a más personas romper también con su silencio, visibilizar, decir que estas cosas sí pasan. Decirlo nos permite tomar acciones para que no sigan pasando”.