Expedientes en negro, blindaje a megaproyectos presidenciales, información clasificada por años: es la nueva transparencia.

“La transparencia no requiere grandes organismos ni grandes burocracias para funcionar”, dijo Claudia Sheinbaum el pasado 7 de agosto en una conferencia de prensa virtual, cuando se preparaba para asumir la presidencia de México y en referencia a la probable desaparición del INAI.

“¿Queremos que haya transparencia? Sí, queremos transparencia. ¿Requerimos grandes organismos? No necesariamente”, enfatizó Sheinbaum respecto a la reforma que pretende suprimir a los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

Sheinbaum mantiene el discurso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien pasó de tener una postura moderada al inicio de su sexenio a enviar al Congreso la iniciativa para liquidar al instituto de transparencia, como parte de un paquete de 20 reformas constitucionales.

“Oneroso”, “inoperante”, “burocracia”, “herencia”. Con esas palabras describió el exmandatario al INAI, que funge como un intermediario entre la ciudadanía y las entidades de gobierno –conocidas en la Ley de Transparencia como “sujetos obligados”– para el acceso a archivos públicos.

Las dependencias gubernamentales están obligadas a rendir cuentas y transparentar la información que generan a diario, aunque son estas mismas dependencias quienes suelen resguardar celosamente sus archivos, ocultarlos o negarlos a quienes lo solicitan.

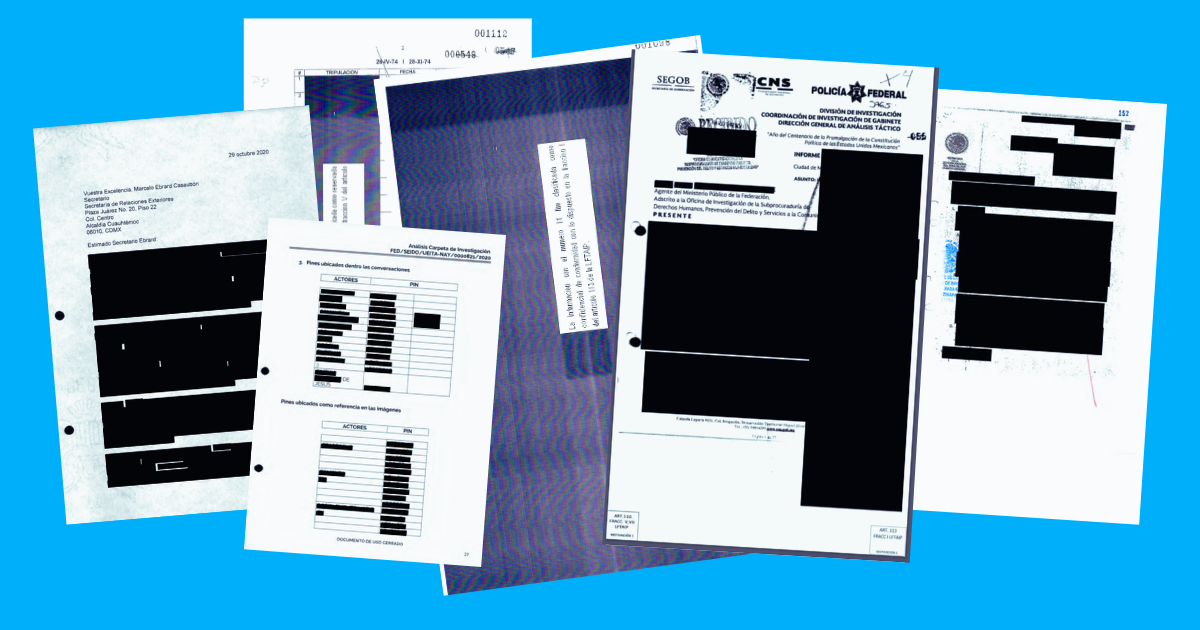

Expedientes judiciales, archivos militares o contratos son entregados a ciudadanos y periodistas pero con grandes bloques negros que ocultan información, datos, fechas y cifras de interés público. Fojas llenas de tachones, barras oscuras que intentan ocultar el rastro de un acto de corrupción o violaciones graves a los Derechos Humanos. A esto hay que sumar el blindaje de los megaproyectos presidenciales que, al declararlos un asunto de “seguridad nacional”, reserva la información por décadas.

Desde la exoneración de Salvador Cienfuegos, el caso Ayotzinapa, detalles del malware Pegasus, de los vuelos de la muerte. Son archivos bardeados por franjas negras que impiden asomarse a su contenido.

Sin el INAI de por medio, así sería la nueva transparencia.

Cienfuegos: exoneración testada

El 14 de enero de 2021, el general Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue exonerado de presunto involucramiento con el narcotráfico tras una fugaz investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) de tan solo dos meses.

El expediente abierto a Cienfuegos, tras permanecer detenido en Estados Unidos desde octubre de 2020 y ser extraditado por un acuerdo diplomático, consta de dos tomos y diez anexos.

Gran parte del expediente resulta ilegible: grandes recuadros cubren detalles específicos; por ejemplo, las presuntas relaciones del militar con Juan Francisco Patrón Sánchez “El H2”, líder de un grupo criminal de Nayarit.

“Hay cosas que duelen, porque ese expediente con hojas enteras en negro, también es una falta de respeto. Es una falta de respeto que a un ciudadano le entregues eso”, dice Julieta Del Río Venegas, comisionada del INAI a quien se le mostraron ejemplos de archivos testados durante una entrevista con Fábrica de Periodismo en julio pasado.

Del Río Venegas, maestra en Administración Pública e impulsora de la primera ley de transparencia señala que estos expedientes con testados (recuadros negros que cubren datos sensibles) son comunes en las respuestas de las dependencias.

“Cuando hemos visto en estos casos que son prácticamente hojas y hojas en negro, depende mucho de que el solicitante haga uso de su derecho: que recurra al INAI y a los institutos locales” expone Del Río, quien recalca el papel de los institutos de transparencia como árbitros que pueden apoyar al solicitante.

El criterio de clasificación de la FGR dista por ejemplo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que el 15 de enero de 2021 publicó más de 700 páginas con información recibida del gobierno de Estados Unidos sobre Cienfuegos.

El documento de la SRE no tiene testado, siendo visibles los nombres, alias y contenidos de las comunicaciones intervenidas por la DEA; en cambio, la FGR testó la carta enviada por Timothy J. Shea, administrador interino de la agencia antidrogas al entonces canciller Marcelo Ebrard, así como información de las intervenciones.

En junio de 2021, el INAI resolvió que la FGR debía entregar una nueva versión pública a un solicitante, ya que se determinó que “en la primera versión pública se detectaron datos que fueron testados de forma incorrecta”.

Graves violaciones a los Derechos Humanos

En el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, la FGR acumula hasta el momento casi 900 tomos en la carpeta de investigación, la cual resulta ininteligible por los bloques negros que ocultan las indagatorias.

En uno de los tomos más recientes, el 875, las menciones a los folios generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) están completamente ocultas. Fue gracias a una solicitud de información a la FGR (número de folio 330024624001667) que se logró localizar las páginas en las que este organismo se menciona, aunque claro, franqueado por barras negras casi en su totalidad.

Los folios CRFI tienen alta relevancia para el Caso Ayotzinapa: este centro militar intervino comunicaciones durante la desaparición de los normalistas y los documentos que generó durante esa noche han sido requeridos insistentemente por las familias de los 43 hasta la fecha.

El criterio de clasificación cambia respecto al de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia de Ayotzinapa (CoVAJ) que, en un adendum difundido en 2023, publicó los 18 folios de espionaje (clasificados por el Ejército como “secretos”) sin reserva alguna.

Otro de los expedientes en el que se ha señalado una intención de ocultamiento es la indagatoria abierta en el 2000 por la Fiscalía Militar sobre los vuelos de la muerte, una operación de contrainsurgencia en la que mandos militares asesinaron y tiraron los cuerpos de opositores políticos al mar de Guerrero.

El expediente en versión pública, como lo ha reportado Fábrica de Periodismo, oculta detalles como los planos de la Base Aérea Pie de la Cuesta, los nombres de los pilotos, bitácoras y declaraciones ministeriales.

La inteligencia estatal bajo alto secreto

El caso del espionaje contra civiles con el malware Pegasus también intenta ocultar información clave para entender los alcances de las violaciones a la privacidad.

Para Santiago Narváez, investigador de la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D), es común que los sujetos obligados usen estrategias de opacidad: extender los plazos de entrega, respuestas que poco o nada tienen que ver con la información solicitada o enredosos litigios para minar el acceso a la información.

Narváez usa la Ley de Transparencia para investigar abusos de la vigilancia gubernamental. Considera que “a todas luces hay muchas respuestas que muestran que las autoridades están buscando proteger sus intereses”. Menciona por ejemplo las posibles vinculaciones entre empresas y funcionarios públicos en la adquisición de software.

Gracias a solicitudes de transparencia, R3D ha obtenido contratos de Pegasus y otras herramientas empleadas por el Estado mexicano, aunque sus capacidades han sido testadas por supuestas afectaciones a la Seguridad Nacional.

Sobre la actividad de Pegasus en este sexenio –que ha sido empleado por la Sedena contra activistas y periodistas–, el investigador de R3D lamenta la reticencia a entregar contratos y que estos hayan sido conocidos sólo gracias a la filtración de datos Guacamaya, a pesar de existir resoluciones judiciales que obligaban al Ejército a transparentar sus archivos.

“Ni siquiera la misma autoridad que podría investigar estos abusos puede acceder a los archivos” insiste Narváez sobre el incumplimiento de los militares.

Respuestas reservadas, demoradas y quejas

Entre otras características de la “nueva transparencia”, están por ejemplo, las reiteradas clasificaciones de información, las demoras en las respuestas (en casos en los que incluso se vencen los plazos) y la alta recurrencia de quejas que solicitantes presentan ante el INAI contra instituciones que, a su parecer, son omisas.

Por ejemplo, las instituciones que más clasifican información como confidencial son el IMSS, SAT, SFP, FGR y CFE.

Las que cuentan con mayor índice de recurrencia en quejas son diversos sindicatos, pero también instituciones como Financiera para el Bienestar o el Organismo Coordinador de las Universidades del Bienestar.

Según el último informe de labores del INAI, de 20 mil 125 quejas resueltas entre 2022 y 2023, los comisionados votaron por revocar el 31% de las respuestas, modificar el 27% y ordenaron a las instituciones tomar determinadas acciones en 6% de los casos.

Al 64% de las solicitudes originales (más de 13 mil) se les cambió el sentido de la respuesta original, al confirmar que los sujetos obligados no respondieron de forma adecuada o cayeron en omisiones.

Mucha de la información oculta bajo confidencialidad es porque se considera de “seguridad nacional”, como ocurre con casos relacionados a megaproyectos de infraestructura, pero también lo que respecta al actuar de militares o corporaciones policiacas.

La comisionada Del Río pone un ejemplo: cuando un solicitante requirió el contrato de una escultura colocada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se clasificaron nombres de militares en el contrato por motivos de seguridad nacional, sin embargo, en el análisis del caso no se acreditaron los fundamentos de la clasificación, “nosotros revocamos”, recuerda Del Río.

En mayo de 2023, el INAI recurrió a la SCJN por el decreto que pretendió dotar de seguridad nacional las megaobras federales. Desde entonces el organismo autónomo expresaba ya su preocupación por las restricciones al derecho a saber.

El INAI en vías de extinción

Tras la presentación del llamado “Plan C” y su avance en comisiones, el clima de incertidumbre creció en el interior del INAI. Los comisionados han buscado una y otra vez dialogar con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, esperando algún tipo de apertura o disposición para fortalecer al INAI en vez de eliminarlo.

De acuerdo con la comisionada Del Río, el acercamiento se ha dado con Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, quien ha mostrado cierta sensibilidad. Por su parte, el senador Ricardo Monreal ha dicho que la reforma de los organismos autónomos se abordará con una prioridad diferente, a “un ritmo que permita lograr acuerdos y consensos”.

Recientemente, la fachada del INAI sufrió un ataque que es investigado por las autoridades. Ese mismo día Sheinbaum deslizó un nuevo señalamiento, manteniendo la narrativa adversa al instituto: “Nosotros estamos totalmente de acuerdo que los mecanismos de transparencia continúen, el asunto es si requerimos una institución del tamaño del INAI, que tiene señalamientos de corrupción, para seguir defendiendo la transparencia”.

El derecho a la información significa algo más que solo “tener acceso a documentos”. Desaparecer un Instituto que garantiza este derecho tendría implicaciones profundas pues “no solo se limita el acceso a la información, si no que se limitan otros derechos y se posibilita el abuso…”, considera Santiago Narváez, el investigador de R3D.

Del Río, por supueto, coincide: la desaparición del INAI sería un retroceso. “Desaparecer el INAI es volver a poner una venda en los ojos (a los ciudadanos), regresar 22 años”, insiste la comisionada, que junto a su equipo busca convencer a Sheinbaum de la valía del instituto.