Durante más de seis meses, un equipo conformado por personas de la comunidad sorda, intérpretes, oyentes, estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa y Fábrica de Periodismo trabajó en un ambicioso y generoso proyecto: construir una versión del movimiento estudiantil del 1968 para la comunidad sorda de México.

El hilo conductor del plan sería el Museo Memorial del 68, del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, en el que se cuenta la historia del movimiento estudiantil del 68. Este ha sido un tiempo de aprendizajes. Uno de ellos, quizá el principal: aceptar las limitaciones que las personas oyentes tenemos para comunicarnos con las personas sordas.

En la misma medida en que los oyentes hemos excluido a las personas sordas de su derecho a saber sobre momentos clave de nuestra historia, nos hemos condenado a vivir en una burbuja donde sólo caben las personas que oyen, hablan, escriben o leen. En esa burbuja las personas sordas no tienen lugar.

*Señar, hablar, comunicarse a través de la lengua de señas de los sordos.

Grecia es una joven de 20 años que cuenta historias con sus manos. Con cada movimiento describe escenas, construye imágenes, desarrolla ideas, genera conceptos: un universo gramatical cabe en sus manos.

A Grecia la conocí una tarde de julio. Junto con Daniel Díaz Vargas, Beatriz Marrufo y Lucía Vergara García, hicimos el primer intento de “pasar” a Lengua de Señas Mexicana (LMS) el largo relato sobre el movimiento estudiantil de 1968 en México. Suena sencillo e incluso simple.

Daniel Díaz, un oyente intérprete en LSM, desempeñó la función de puente-espejo entre el narrador (quien esto escribe) y Grecia, quien tejería con sus manos el relato para las personas sordas. Aún parecía algo simple.

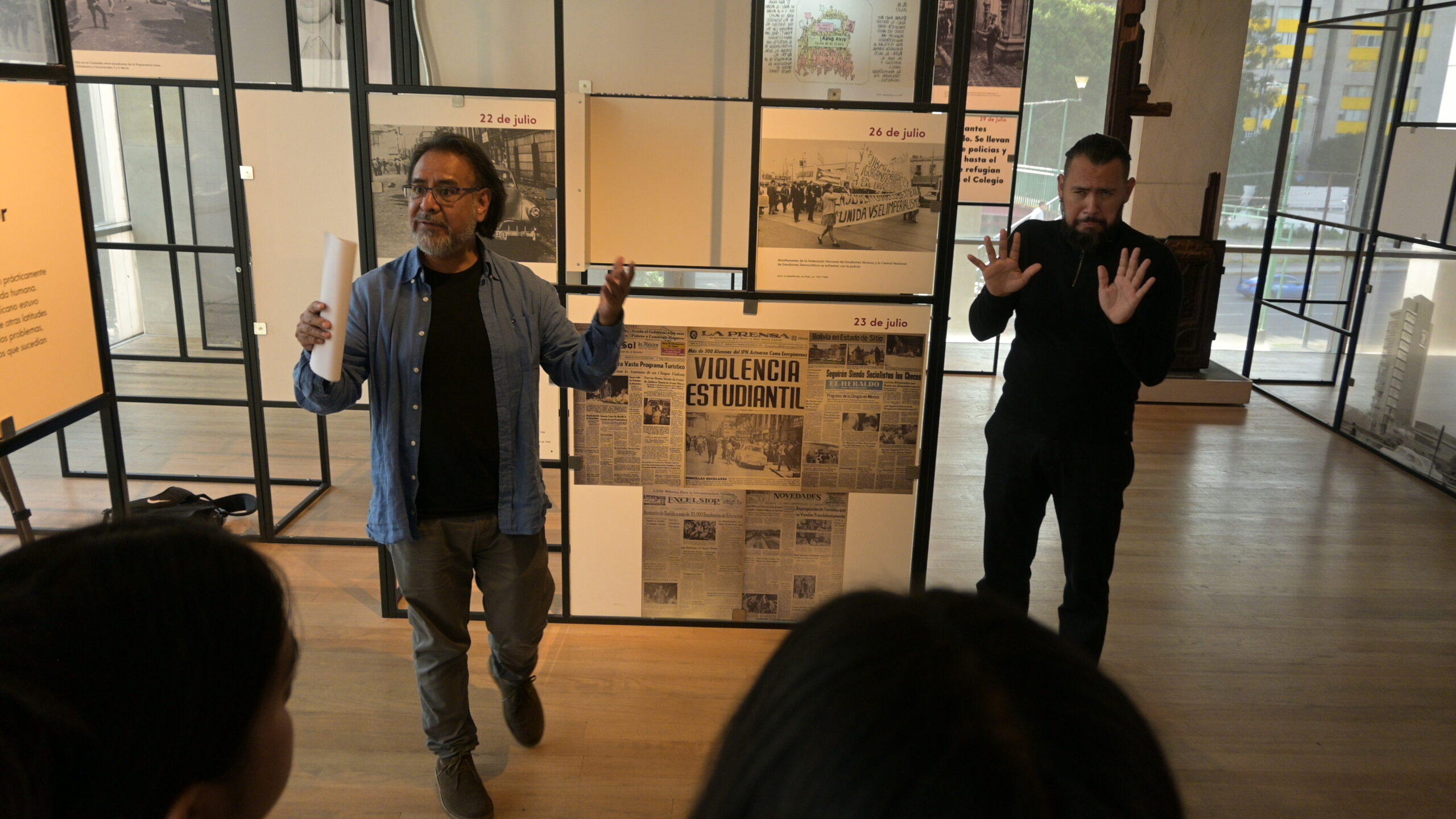

No se había avanzado ni las dos primera etapas del movimiento estudiantil –se revisaba el choque entre grupos de porros del 22 de julio de 1968, hecho que detonó una violencia que, poco a poco, creó la ruta que desembocó en la masacre del 2 de octubre–, cuando la comunicación entre Grecia y quien esto cuenta, comenzó a crujir.

Lo que en un inicio parecía sencillo, casi simple, se enfrentaba a una realidad inocultable: la forma de pensar y contar de una persona oyente es muy distinta de cómo piensan y organizan las ideas las personas sordas.

Nos detuvimos y comenzamos de nuevo. Se desarmó todo lo construido desde la perspectiva de las personas oyentes. Teníamos que entender, al menos mínimamente, cómo se forman las ideas en una persona sorda y, luego, cómo se estructuran para ser enunciadas a través de las manos. Si no se hacía así, el proyecto iría directamente al fracaso.

Con las grabaciones realizadas previamente en el museo, se transcribieron los audios. A partir de ahí, se reestructuró la narrativa para dar prioridad a los lugares, imágenes, descripciones y elementos que ayudaran a imaginar cómo eran los espacios donde el movimiento estudiantil se desarrolló. En pocas palabras: teníamos que depurar la información, pues “los oyentes la recargamos de elementos que terminan enredando” a las personas sordas.

No se trataba de hacer resúmenes que trivializaran el contenido, sino de ir construyéndolo idea por idea para contarlo de manera clara y concisa. Una vez adaptados los contenidos, Daniel, Beatriz y Lucía se los presentaron en texto y señas a Grecia. Grecia hizo sus propias conjeturas e interpretaciones sobre el movimiento del 68. Se había logrado construir un nuevo puente de comunicación.

El origen de Señar el 68

La idea del proyecto surgió de las circunstancias. Hace tres años Lucía Vergara comenzó a estudiar Lengua de Señas Mexicanas. En uno de los diplomados que imparte Daniel Vargas, presentó su proyecto de trabajo final: un resumen del movimiento estudiantil de 1968 en Lengua de Señas Mexicana.

Daniel, quien dirige el Instituto de Asistencia Psicopedagógica para Personas Sordas (IAPPPS), además de ser intérprete y experto en la enseñanza de Lengua de Señas Mexicana, propuso evaluar la posibilidad de contar una versión ampliada del movimiento estudiantil del 68 para la comunidad sorda de México.

Así, un trabajo de final de curso se convirtió en el origen de una travesía de al menos seis meses. Se empezó con la planeación y ensayos varios; cinco sesiones de grabación en frío en el Memorial del 68 para revisar tomas y encuadres y arma una estructura lo más precisa posible, de modo que lograra comunicar la esencia del movimiento estudiantil a la comunidad sorda.

Siguieron decenas de horas de grabación en estudio y un exhaustivo trabajo de edición de cientos de videos que integran el que es seguramente el más grande banco visual sobre el movimiento del 68 para la comunidad sorda señante en México.

El derecho a saber para sordos

La brecha de comunicación entre oyentes y sordos no se supera en unos días. Una de las reglas básicas al momento de realizar un proyecto para la comunidad sorda es central: “Sin la comunidad sorda, nada”.

Por ello, el 31 de agosto se hizo una primera visita guiada a integrantes de la comunidad sorda para que evaluaran y comentaran los contenidos que se realizaron. Nahomi Rubio apoyó en esa ocasión con la interpretación en señas. Entre los asistentes de la comunidad sorda, estuvo Erick Arellano, presidente de la Coalición de las Personas Sordas, AC.

Una vez analizados los comentarios de quienes asistieron a la primera visita guiada, se planeó una segunda visita especial para la comunidad sorda para el domingo 29 de septiembre, pero esta vez como parte de las actividades que el Museo Memorial realizará con motivo del 56 aniversario de la masacre del 68.

- En México existen aproximadamente 2.3 millones de persona sordas, según la Secretaría de Gobernación.

- De ellas, entre 87 mil y 100 mil personas son personas señantes, es decir, usan la Lengua de Señas para comunicarse.

- Casi una tercera parte de la población sorda en México no sabe leer ni escribir.

- Existen al menos tres lenguas de señas en México: la LSM, la maya –utilizada principalmente en la Península de Yucatán– y la purépecha, usada en Michoacán.

- La Lengua de Señas Mexicana fue declarada en junio de 2005 patrimonio lingüístico de México, lo que la vuelve una lengua nacional reconocida oficialmente.

No sólo quedará en LSM un registro de los momentos clave del movimiento estudiantil del 68. También, como resultado del trabajo de intérpretes y equipo de producción, se hizo el registro de 130 piezas sobre el movimiento estudiantil.

Este es, sin duda, el repositorio más completo que se haya realizado para personas sordas sobre el movimiento estudiantil del 68. Es, también, el primer esfuerzo por garantizar a la comunidad sorda el derecho a saber sobre uno de los temas de la historia reciente.

Ese derecho debería ser parte de los compromisos del Estado mexicano con las minorías lingüísticas, en este caso de la comunidad sorda.

Este tipo de proyectos, considera Grecia, puede ayudar mucho a las personas sordas: cuando visitan museos no hay nadie que haga interpretaciones. A veces se cuenta con el apoyo de algún intérprete, pero no siempre existe esa disponibilidad.

“Para la comunidad sorda no es suficiente que la información esté en español, pues una amplia mayoría no logra entender del todo la escritura, lo que complica la accesibilidad a los museos”.

De hecho, este proyecto representó desafíos para la propia Grecia. “Adaptarme a las personas oyentes fue un ejercicio muy difícil, porque debí reestructurar el discurso, eliminando redundancias que a veces me confundían, para hacerlo más conciso y claro”.

Daniel Díaz destaca una realidad que es común para personas con discapacidad: encontrar espacios accesibles para las personas sordas en su lengua sigue siendo un desafío.

En la Ciudad de México, ha habido cada vez más iniciativas para que los espacios culturales, artísticos, recreativos, sean accesibles, pero todavía falta por avanzar.

“Lo ideal es que los espacios sean realmente accesibles para que en cualquier momento una persona sorda pueda llegar y disfrutar del espacio, incluso sin la intervención de un intérprete, sino de manera autónoma. Esa es una deuda de la sociedad hacia la comunidad sorda”.

La realización de este tipo de proyectos no es posible sin la disposición de quienes intervienen en él. Todas las personas involucradas lo hicieron de manera honorífica: nadie cobró por los trabajos de logística, grabación y edición, y cada quien se hizo cargo de los recursos y el equipo técnico necesario.

Jimena Jasso, coordinadora del Museo Memorial del 68 de la UNAM, abrazó la propuesta y puso a disposición del equipo coordinado por Daniel, Beatriz y Lucía las instalaciones del M-68 con horarios abiertos para grabar, además de que cedió las imágenes y los materiales audiovisuales que acompañaron el contenido.

Luego se sumaron más personas. También lo hicieron de manera honorífica. Un equipo de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa, se encargó de realizar el registro audiovisual de cómo se planeó y desarrolló el proyecto.

Melany Barenca, Julliete Rodríguez y Francisco Hidalgo Tepox, estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UAM Cuajimalpa, viajaron en la misma nave durante seis meses. Cámara en mano, registraron los primeros encuentros, la etapa en que se creía que sería una etapa fácil. El producto de su registro constituye el trabajo terminal de estudios de licenciatura con el título: Señando el 68 (Así se hizo el proyecto en LSM del Movimiento Estudiantil de 1968).

Este esfuerzo contó con el respaldo de Margarita Espinosa, jefa del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Cuajimalpa, y del profesor e investigador C’cañak Weingartshofer.

A este proyecto también se incorporaron Pablo Rodríguez, quien asistió en la grabación y edición de videos, Marina Gómez Robledo y Ricardo Alvarado, quienes prestaron su voz para narrar las fichas que se instalarán en el Museo. Paola Calvo y Erick Retana apoyaron en el diseño editorial de los materiales de difusión de los eventos. Patricio Murphy prestó su casa para convertirla en estudio de grabación y centro de operaciones.

*Este texto fue originalmente publicado el 24 de septiembre de 2024. Por su actualidad y pertinencia periodística, lo compartimos de nuevo con las y los lectores.